La plus grande source de coûts et de retards sur un chantier ne vient pas de ce qui est sur un plan, mais des conflits qui existent *entre* les plans.

- Un schéma technique n’est pas une représentation de la réalité, mais un langage de conformité et de fonctionnalité, validé par des instances comme la RBQ.

- La lecture isolée des plans de plomberie, d’électricité et de ventilation est une recette pour des erreurs coûteuses ; la compétence clé est la lecture croisée préventive.

Recommandation : Instituez une réunion de coordination basée sur la superposition des plans comme première étape non négociable avant le début de tout nouveau projet de construction ou de rénovation majeure au Québec.

Un chantier à l’arrêt. Un plombier qui ne peut pas passer son drain parce qu’une poutre de soutien est sur son chemin. Un électricien qui découvre que sa boîte murale tombe en plein dans le retour d’un conduit de ventilation. Ces scénarios sont familiers sur les chantiers québécois et ont un coût exorbitant en temps et en argent. La cause racine est rarement une incompétence individuelle, mais plutôt une erreur de perception collective sur la nature même des schémas techniques. Chaque corps de métier maîtrise son langage, ses symboles, sa partition. Mais qui est le chef d’orchestre ? Qui s’assure que les violons ne jouent pas en même temps que la prise de parole du soliste ?

La tendance est de considérer les plans comme des cartes routières indépendantes. On suit son tracé, on respecte ses indications. Pourtant, cette approche est la source de la majorité des conflits. Et si la compétence la plus précieuse d’un entrepreneur ou d’un gestionnaire de projet n’était pas de déchiffrer les symboles, mais d’anticiper les interférences entre les systèmes ? Si un plan n’était pas une simple carte, mais un véritable script d’exécution préventif, dont le but premier est de simuler le chantier sur papier pour en éliminer les erreurs avant même de planter un clou ?

Cet article propose de dépasser la lecture unidimensionnelle des plans. Nous allons d’abord décoder le langage spécifique de chaque réseau essentiel — plomberie, électricité, ventilation — en nous ancrant dans les réalités réglementaires et climatiques du Québec. Ensuite, et c’est là que réside la véritable valeur, nous verrons comment orchestrer une lecture croisée pour transformer ces documents techniques en un puissant outil de coordination et de prévention des risques.

Pour naviguer efficacement à travers les complexités des réseaux de bâtiment, cet article est structuré pour vous guider pas à pas, du langage fondamental de chaque système à leur intégration harmonieuse. Le sommaire ci-dessous détaille les étapes de cette exploration technique.

Sommaire : Guide de lecture intégrée des plans de construction au Québec

- Pourquoi un schéma de plomberie ne ressemble pas à la réalité (et c’est une bonne chose)

- Le langage secret des électriciens : décoder les symboles de votre schéma électrique

- Le voyage de l’eau dans votre maison : suivre les tuyaux sur un schéma de plomberie

- L’air que vous respirez : comprendre le schéma de votre système de ventilation pour un environnement sain

- La prise électrique derrière le radiateur : ces erreurs de coordination que seule une lecture croisée des plans peut révéler

- Le « solfège » du BTP : déchiffrer les symboles et les hachures sur vos plans

- Poser un égout : un travail de précision où chaque centimètre de pente compte

- Les autoroutes cachées sous votre maison : l’art de concevoir et poser les réseaux essentiels

Pourquoi un schéma de plomberie ne ressemble pas à la réalité (et c’est une bonne chose)

Le premier réflexe face à un schéma de plomberie est de chercher une correspondance littérale avec la future installation. C’est une erreur. Un schéma n’est pas une photographie, c’est un langage. Son but n’est pas le réalisme, mais la clarté fonctionnelle et la conformité réglementaire. L’abstraction est une force : elle élimine le « bruit » visuel pour se concentrer sur l’essentiel : les connexions, les diamètres, les types de raccordement et les composants critiques. Cette distinction est cruciale : le plan d’architecte définit l’emplacement (où va l’évier ?), tandis que le schéma d’ingénierie ou de plomberie définit la fonction (comment l’eau arrive à l’évier et comment elle en repart en respectant le Code).

Cette schématisation standardisée répond à trois impératifs non négociables sur un chantier québécois :

- Validation par l’inspecteur : Le schéma utilise un langage universel conforme au Code de construction du Québec, Chapitre III, Plomberie, permettant une validation rapide et sans ambiguïté par les autorités compétentes comme la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

- Calcul des pentes réglementaires : Il permet de vérifier précisément le respect des pentes minimales pour les tuyaux de renvoi, une exigence critique pour le bon écoulement et la prévention des obstructions.

- Documentation légale : Le schéma est un document officiel, une preuve que la conception respecte les normes en vigueur, indispensable pour l’obtention des permis et en cas de litige.

Étude de cas : L’importance du clapet anti-retour dans un sous-sol québécois

Le Code de plomberie du Québec exige l’installation d’un clapet anti-retour pour tout appareil sanitaire situé sous le niveau de la rue. Cette mesure prévient les refoulements d’égouts, un risque majeur lors des fontes de neige printanières ou des pluies diluviennes. Sur le schéma, ce clapet est représenté par un symbole normalisé très simple. Cependant, son emplacement stratégique, dicté par le plan, doit assurer son efficacité et son accessibilité pour l’entretien. Une mauvaise interprétation du schéma peut rendre le clapet inutile, exposant le bâtiment à des milliers de dollars de dommages potentiels.

Comprendre cette distinction entre la représentation et la fonction est la première étape pour lire un plan non pas comme un dessin, mais comme un document technique porteur d’instructions précises.

Le langage secret des électriciens : décoder les symboles de votre schéma électrique

Si la plomberie gère les fluides, l’électricité gère le flux d’électrons. Son schéma obéit à la même logique de fonctionnalité plutôt que de réalisme. Les fils ne sont pas représentés avec leur courbure réelle, mais par des lignes droites et des arcs qui indiquent les connexions logiques. La véritable information réside dans les symboles. Chaque symbole sur un plan électrique n’est pas une simple icône ; c’est un condensé d’exigences du Code canadien de l’électricité, adapté pour le Québec. Décoder ce langage, c’est comprendre la sécurité, la performance et la fonctionnalité du réseau avant même de passer le premier fil.

Les symboles vont bien au-delà de la simple localisation d’une prise ou d’un interrupteur. Ils spécifient le type de protection requis, la nature du circuit et les contraintes d’installation. Ignorer la nuance d’un symbole, c’est risquer une non-conformité qui peut être détectée lors de l’inspection finale, entraînant des coûts de correction importants.

Le tableau suivant met en lumière quelques symboles dont la signification est directement liée à des exigences de sécurité cruciales au Québec.

| Symbole | Signification | Exigence réglementaire | Application au Québec |

|---|---|---|---|

| DDFT | Disjoncteur de fuite à la terre | Obligatoire à moins de 1,5m d’un évier | Protection contre les chocs électriques |

| AFCI | Disjoncteur anti-arcs | Requis pour les circuits de chambres | Prévention des incendies électriques |

| BRVÉ | Borne de recharge véhicule électrique | Circuit dédié 240V minimum | Installation croissante au Québec |

Ainsi, la lecture d’un plan électrique est moins une affaire de géographie dans la maison qu’une validation de la conformité de chaque composant à un code de sécurité strict.

Le voyage de l’eau dans votre maison : suivre les tuyaux sur un schéma de plomberie

Un schéma de plomberie raconte une histoire, celle du voyage de l’eau. Il y a trois chapitres principaux : l’alimentation en eau potable (lignes pleines ou bleues), l’évacuation des eaux usées (lignes pointillées ou noires), et la ventilation du système de drainage (l’évent). Suivre ces lignes sur un plan, c’est comprendre la logique des fluides de tout le bâtiment. On peut ainsi visualiser comment l’eau froide et chaude est distribuée à chaque appareil, comment les eaux grises et noires sont collectées et dirigées vers l’égout, et, point crucial souvent sous-estimé, comment le système d’évent permet à l’ensemble de « respirer » pour éviter le désiphonnage et les mauvaises odeurs.

Étude de cas : Le tracé d’un robinet extérieur antigel sur un plan québécois

Dans le contexte climatique du Québec, avec des hivers pouvant atteindre -30°C, le schéma de plomberie doit impérativement montrer l’installation d’un robinet extérieur antigel, ou « frost-free ». Le plan indique non seulement son emplacement, mais aussi la présence d’une vanne d’arrêt à l’intérieur du bâtiment. Le mécanisme de fermeture du robinet se trouve dans la partie chauffée du mur, et le schéma précise la légère pente descendante vers l’extérieur pour permettre un drainage automatique. Cette représentation schématique prévient les bris de tuyauterie dus au gel, qui peuvent causer des dégâts d’eau majeurs.

Le système d’évent est particulièrement complexe et sa bonne conception, visible sur le schéma, est vitale. Une lecture attentive permet de valider plusieurs points critiques avant la construction.

Votre feuille de route pour l’audit du système d’évent

- Points de contact : Vérifier sur le schéma que chaque colonne de chute, qui collecte les eaux usées de plusieurs appareils, possède bien un évent qui est prolongé jusqu’à l’extérieur du toit.

- Collecte des diamètres : Inventorier le diamètre de l’évent principal; le Code exige un minimum de 3 pouces (76 mm) pour prévenir le gel en hiver.

- Cohérence avec les appareils : Confirmer la présence de clapets aérateurs (cheater vents) pour les appareils éloignés de l’évent principal, comme un lavabo sur un îlot de cuisine, tout en s’assurant de leur conformité aux normes.

- Mémorabilité des distances : Repérer la hauteur de sortie des évents sur le toit; ils doivent dépasser d’au moins 15 cm la surface du toit pour éviter d’être obstrués par la neige.

- Plan d’intégration des systèmes : Contrôler sur le plan CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) que les sorties d’évent sont situées à plus de 3 mètres de toute prise d’air frais pour ne pas contaminer l’air entrant.

Le schéma transforme ainsi un réseau de tuyaux cachés en un système logique et compréhensible, dont chaque partie a une fonction précise.

L’air que vous respirez : comprendre le schéma de votre système de ventilation pour un environnement sain

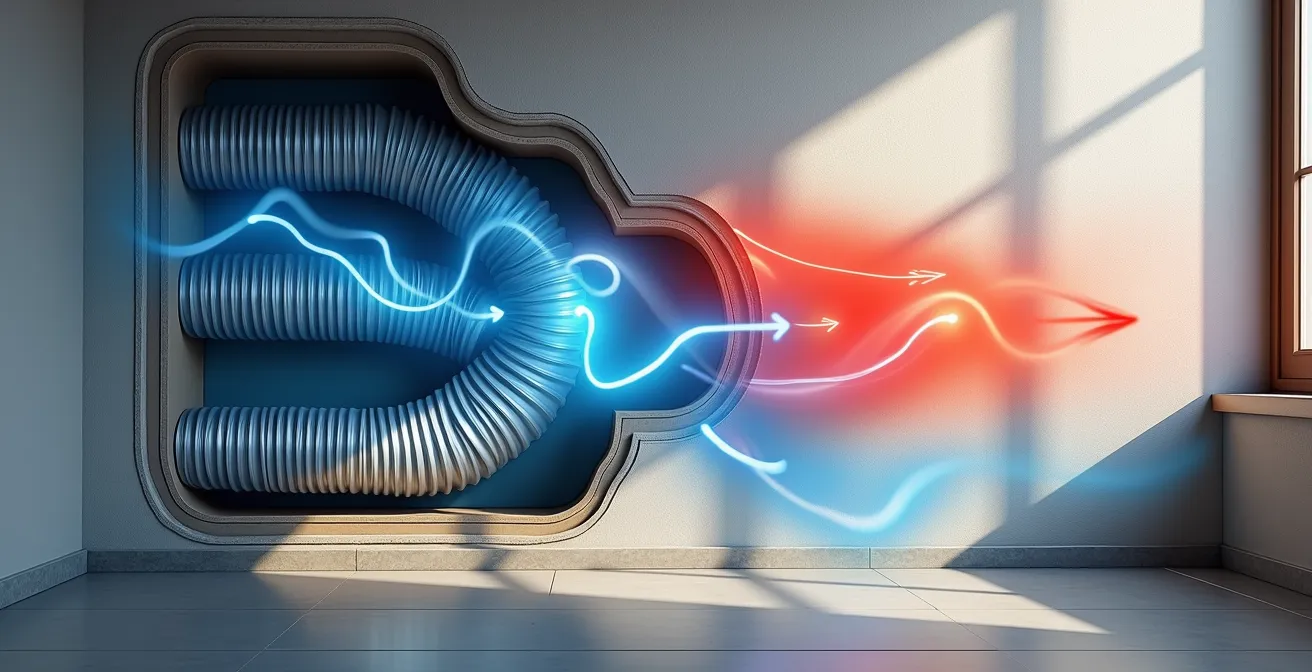

Dans les maisons modernes du Québec, construites selon des normes d’étanchéité élevées comme Novoclimat, la ventilation n’est plus une option, c’est une nécessité vitale. Un bâtiment étanche emprisonne l’humidité et les polluants intérieurs. Le schéma de ventilation, ou CVC, est donc le plan directeur de la qualité de l’air intérieur. Il ne montre pas seulement où placer des conduits, il orchestre un échange constant : l’extraction de l’air vicié des zones humides (salles de bain, cuisine) et l’apport d’air frais dans les pièces de vie (chambres, salon). L’élément central de ce système est souvent le ventilateur-récupérateur de chaleur (VRC).

Le VRC est un parfait exemple de « conformité climatique ». En hiver, il transfère la chaleur de l’air vicié sortant à l’air frais entrant, ce qui permet de ventiler sans créer de gaspillage énergétique. Le schéma d’un VRC est donc un document stratégique pour la santé des occupants et l’efficacité énergétique du bâtiment.

Étude de cas : Configuration optimale d’un VRC dans une maison québécoise étanche

Le schéma d’un VRC montre clairement deux circuits d’air qui se croisent sans se mélanger. Dans les maisons neuves québécoises, un VRC performant peut récupérer jusqu’à 70% de la chaleur de l’air évacué. Le plan doit indiquer avec précision les bouches d’extraction dans les zones produisant de l’humidité et les bouches d’alimentation dans les espaces de vie. Une bonne lecture du plan assure que cette configuration maintient un taux d’humidité relative intérieur entre 30% et 50%, prévenant ainsi efficacement les problèmes de condensation et de moisissure, endémiques dans les maisons super-isolées canadiennes mal ventilées.

Le schéma de ventilation est donc la garantie d’un environnement intérieur sain et confortable, un aspect non négociable pour la durabilité et la valeur d’une propriété.

La prise électrique derrière le radiateur : ces erreurs de coordination que seule une lecture croisée des plans peut révéler

Nous arrivons au cœur du problème : les conflits entre les réseaux. L’exemple le plus classique est la prise électrique planifiée qui se retrouve cachée derrière un radiateur à eau chaude. Prise individuellement, le plan électrique est correct, et le plan de plomberie/chauffage l’est aussi. L’erreur naît de leur lecture isolée. C’est ici que la compétence de lecture croisée devient l’outil le plus puissant de l’entrepreneur. Elle consiste à superposer mentalement ou physiquement les différents schémas pour identifier les « collisions » avant qu’elles ne se produisent sur le chantier.

Ces conflits peuvent prendre de multiples formes : un drain qui doit traverser une solive de plancher structurelle, un conduit de ventilation qui occupe le seul espace disponible pour le passage des tuyaux de plomberie, ou une rangée de luminaires encastrés dont l’emplacement est parfait… sauf qu’un conduit de VRC doit passer exactement au même endroit. La seule façon d’éviter ces coûteuses surprises est une méthode de vérification systématique.

- Étape 1 : Imprimer tous les plans (structure, plomberie, électricité, ventilation, ébénisterie) à la même échelle, ou utiliser les calques d’un logiciel de CAO.

- Étape 2 : Superposer le plan de plomberie avec le plan de structure pour identifier tout conflit potentiel avec les poutres, solives et colonnes.

- Étape 3 : Croiser le plan électrique avec les plans d’ébénisterie et de mobilier pour s’assurer que les prises, interrupteurs et thermostats restent accessibles et fonctionnels.

- Étape 4 : Comparer le plan de ventilation avec le plan d’éclairage pour prévenir les interférences entre les conduits et les luminaires encastrés.

Étude de cas : Conflit type entre conduit VRC et éclairage encastré

Dans un projet de cuisine moderne, la superposition des plans a révélé qu’un conduit de VRC circulaire de 6 pouces devait passer exactement à l’emplacement prévu pour un luminaire encastré. Ce conflit, invisible sur chaque plan pris séparément, a été identifié avant le début des travaux. La solution a été simple sur papier : déplacer le luminaire de 30 cm et substituer le conduit circulaire par un conduit ovale de section équivalente pour maintenir le débit d’air requis. Cette détection précoce a évité des coûts de modification sur chantier estimés à 2 500 $ et un retard de trois jours.

Cette approche proactive est la différence entre un chantier fluide et un chantier chaotique. Elle déplace la résolution de problèmes du terrain, où elle est chère et stressante, vers la table à dessin, où elle est simple et efficace.

Le « solfège » du BTP : déchiffrer les symboles et les hachures sur vos plans

Au-delà des symboles de plomberie et d’électricité, les plans de construction utilisent un autre langage visuel fondamental : les hachures. Comme les notes sur une partition de musique, les hachures indiquent la nature et la composition des matériaux qui constituent les « murs » de la symphonie architecturale. Une section hachurée n’est pas un simple remplissage graphique ; elle est une spécification technique précise. Elle indique à l’entrepreneur s’il a affaire à du béton, à du bois de charpente, à de la brique ou, point crucial au Québec, à un type spécifique d’isolant.

Comprendre ce « solfège » est essentiel pour s’assurer que la construction respecte non seulement l’intégrité structurelle, mais aussi les performances thermiques exigées par le Code de construction du Québec. Une mauvaise interprétation des hachures peut mener à l’utilisation d’un mauvais matériau, avec des conséquences directes sur la solidité, l’efficacité énergétique et la conformité du bâtiment.

Le tableau ci-dessous présente quelques hachures standards et leur signification dans le contexte des normes de construction canadiennes et québécoises.

| Type de hachure | Matériau représenté | Valeur RSI (R) requise (Québec) | Application |

|---|---|---|---|

| Lignes diagonales serrées | Béton armé | N/A | Fondations, dalles |

| Points espacés | Isolant rigide (ex: polystyrène) | RSI 5.0 (R-28.4) minimum pour murs hors-sol | Murs extérieurs, sous-dalle |

| Ondulations parallèles | Isolant en natte (ex: laine minérale) | RSI 3.52 (R-20) | Entre-toits, murs intérieurs |

| Hachures croisées | Bois SPF (Épinette-Pin-Sapin) | N/A | Ossature structurale |

En somme, les hachures sont la carte d’identité des matériaux. Les ignorer, c’est construire à l’aveugle, en risquant des défauts de performance et de coûteuses reprises.

Poser un égout : un travail de précision où chaque centimètre de pente compte

Le réseau le plus fondamental et le moins glamour d’une maison est son système d’évacuation sanitaire. Contrairement aux systèmes sous pression comme l’alimentation en eau, l’évacuation dépend entièrement d’une force invisible et gratuite : la gravité. Et pour que la gravité fasse son travail correctement, un seul paramètre compte : la pente. Une pente insuffisante entraîne une stagnation, des dépôts, des obstructions et, ultimement, des refoulements. Une pente trop forte peut provoquer la séparation des solides et des liquides, menant également à des blocages. Le plan de plomberie ne se contente pas de montrer le tracé du drain ; il spécifie cette pente avec une précision millimétrique.

Au Québec, la réglementation est claire. Pour les tuyaux de drainage de 3 pouces de diamètre ou moins, le Code de plomberie du Québec exige une pente minimale de 2%, soit 1/4 de pouce par pied (ou environ 2 cm par mètre). Cette information, indiquée sur le schéma, n’est pas une suggestion. C’est une instruction non négociable dont la validation sur le terrain à l’aide d’un niveau laser est une étape critique avant le remblayage ou le coulage de la dalle de béton.

Étude de cas : Conséquences d’une pente insuffisante dans un sous-sol de Laval

Lors de la fonte des neiges de 2023, un propriétaire de Laval a subi un refoulement d’égout majeur causant pour 45 000 $ de dommages. L’expertise a révélé la cause : une pente de seulement 1% sur une section de 6 mètres du drain principal dans le sous-sol. Le plan original, pourtant, indiquait correctement une pente de 2%. L’entrepreneur, lors de l’installation, n’avait pas validé les élévations avec un instrument de mesure précis. Cet exemple, tiré d’un cas documenté, illustre tragiquement que l’information sur le plan est inutile si elle n’est pas rigoureusement transposée et vérifiée sur le chantier.

Le schéma dicte la règle, mais c’est la mesure sur le terrain qui garantit le résultat. La précision n’est pas une option, c’est la seule façon de faire fonctionner le système.

Points essentiels à retenir

- Un schéma technique est un langage fonctionnel et réglementaire, non une représentation réaliste.

- La lecture croisée par superposition des plans (plomberie, électricité, CVAC, structure) est la seule méthode efficace pour prévenir les conflits.

- Les spécificités québécoises (climat, normes comme Novoclimat, exigences de la RBQ) sont intégrées dans les plans et doivent être comprises.

Les autoroutes cachées sous votre maison : l’art de concevoir et poser les réseaux essentiels

Nous avons exploré les différents réseaux comme des systèmes indépendants, mais leur véritable génie réside dans leur coexistence orchestrée. Les fondations et les murs d’une maison ne sont pas pleins ; ils sont parcourus par un réseau complexe de « tuyauteries », de gaines et de câbles. Ces autoroutes cachées sont l’infrastructure vitale qui assure le confort, la sécurité et la salubrité du bâtiment. La conception de ces réseaux est un art de l’optimisation spatiale, mais la documentation de leur installation finale est un acte de responsabilité professionnelle essentiel.

C’est ici qu’intervient le concept de plan « tel que construit » (as-built). Pendant un chantier, des ajustements sont inévitables. Un plan « tel que construit » est la version mise à jour du schéma initial, qui documente précisément tous les changements effectués. C’est la carte routière finale et exacte des réseaux du bâtiment. Pour un futur propriétaire ou pour des travaux de rénovation, ce document est d’une valeur inestimable. Il évite de percer une conduite d’eau en installant une étagère ou de devoir ouvrir un mur entier pour trouver une vanne d’arrêt.

La production de plans « tel que construit » de qualité est un marqueur de professionnalisme. Comme le souligne une publication de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) :

Un jeu de plans ‘tel que construit’ complet peut augmenter la valeur de revente d’une propriété de 3 à 5% au Canada, en rassurant les acheteurs sur la qualité de la construction.

– Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Rapport sur le marché immobilier canadien 2023

Avant d’entamer votre prochain chantier, établissez une procédure claire pour la superposition des plans et la mise à jour des documents « tel que construit ». C’est l’investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour garantir la qualité, réduire les risques et solidifier votre réputation professionnelle.