Construire sur les sols compressibles du Québec n’est plus une fatalité coûteuse, mais un défi d’ingénierie relevé par des technologies qui transmutent littéralement le sol en une fondation stable.

- Les techniques modernes ne se contentent pas de contourner le mauvais sol (comme les pieux traditionnels), elles le renforcent de l’intérieur ou le densifient avec une force colossale.

- Des solutions comme les inclusions rigides, le compactage dynamique ou le jet grouting offrent des alternatives plus rapides et souvent plus économiques aux fondations profondes classiques sur de vastes projets.

Recommandation : L’analyse de ces technologies révèle que le choix optimal dépend moins du budget que d’une compréhension fine et préalable de la stratigraphie du sol, rendant l’étude géotechnique non plus une option, mais le pivot stratégique de tout projet viable.

Un terrain aux caractéristiques géotechniques désastreuses. Pour un promoteur ou un ingénieur, ce diagnostic sonne souvent le glas d’un projet ou l’annonce de coûts exorbitants en fondations profondes. La vallée du Saint-Laurent, avec ses fameuses argiles sensibles, est le théâtre quotidien de ce casse-tête. On pense immédiatement aux pieux forés jusqu’au roc, une solution efficace mais lente et coûteuse, parfois incompatible avec la rentabilité d’un projet. Le réflexe est de considérer le sol comme un ennemi à contourner, une contrainte immuable qui dicte ses lois. Mais si cette approche était dépassée ? Et si la véritable révolution n’était pas de fuir le mauvais sol, mais de le transformer ?

L’ingénierie géotechnique moderne a cessé de subir le terrain pour apprendre à le maîtriser, voire à le recréer. Cet article n’est pas un catalogue de fondations. C’est une incursion dans l’arsenal d’un « magicien » de la géotechnique, dévoilant des technologies de rupture qui métamorphosent un sol jugé inconstructible en une base d’une fiabilité absolue. Nous allons explorer comment des piliers de béton naissent au cœur de l’argile, comment un poids de 20 tonnes en chute libre densifie le sol comme jamais, et comment un simple treillis synthétique permet d’ériger des murs qui défient la gravité. Oubliez la fatalité, bienvenue dans l’ère de la transmutation des sols.

Cet article est structuré pour vous guider des profondeurs du sol jusqu’à la surface, en dévoilant progressivement les secrets des techniques les plus innovantes. Le sommaire ci-dessous vous permettra de naviguer à travers cet arsenal de solutions.

Sommaire : Les secrets de la construction sur sols difficiles au Québec

- Créer des « piliers » dans le sol : comment les inclusions rigides transfèrent les charges en profondeur

- Injecter du ciment à la vitesse du son pour créer des colonnes de béton dans le sol

- Terre armée : comment un simple grillage plastique peut vous permettre de construire des murs verticaux de 20 mètres de haut

- Sauver une maison qui s’enfonce : l’intervention chirurgicale des micropieux

- Non, on ne « jette » pas simplement des cailloux pour renforcer un sol : les idées fausses qui mènent à la catastrophe

- Radier, pieux ou semelles filantes ? C’est votre sol qui décide du type de fondation, et de son prix

- Comment un poids de 20 tonnes en chute libre peut rendre votre sol aussi dur que du roc

- L’étude de sol n’est pas une dépense, c’est l’assurance vie de votre construction

Créer des « piliers » dans le sol : comment les inclusions rigides transfèrent les charges en profondeur

Imaginez pouvoir bâtir un squelette porteur directement à l’intérieur d’un sol mou, sans avoir à excaver des volumes colossaux. C’est précisément la prouesse réalisée par la technique des inclusions rigides. Plutôt que de reposer sur un sol de faible capacité, le bâtiment va s’appuyer sur un réseau de colonnes de béton ou de mortier, créées à intervalles réguliers, qui agissent comme des micropieux non armés. Ces inclusions, forées et bétonnées en place, ne sont pas directement connectées à la structure. La magie opère grâce à une couche intermédiaire, un matelas de transfert en granulats compactés, inséré entre la tête des inclusions et la fondation (souvent un radier).

Ce matelas répartit les charges du bâtiment, en dirigeant la majorité de l’effort vers les inclusions rigides, beaucoup plus résistantes que le sol environnant. Le sol initial ne supporte plus qu’une fraction de la charge, limitant ainsi drastiquement les tassements. Cette méthode est une véritable révolution pour les grands bâtiments industriels, les centres commerciaux de type « big box » ou les remblais routiers sur les sols compressibles du Québec. En effet, des analyses montrent que la combinaison d’un radier flottant et d’inclusions rigides peut réduire le tassement différentiel de 60 à 80% sur les argiles compressibles.

Le résultat est une sorte d’hybride ultra-performant : la vitesse d’exécution d’une fondation superficielle avec la performance d’une fondation profonde. C’est la transmutation du sol en action : on ne contourne pas le problème, on transforme la masse du sol en un système composite capable de supporter des charges considérables.

Injecter du ciment à la vitesse du son pour créer des colonnes de béton dans le sol

Le terme « Jet Grouting » ou injection à haute pression sonne comme de la science-fiction, et la réalité n’en est pas loin. Cette technique consiste à utiliser un jet de coulis de ciment projeté à très haute pression (de 100 à 600 bars) pour éroder le sol en place et le mélanger simultanément avec le ciment. Le résultat ? La création in-situ de colonnes de « béton de sol », un matériau composite d’une résistance remarquable, dont le diamètre peut atteindre jusqu’à deux mètres. C’est une véritable chirurgie géotechnique qui permet de consolider le sol avec une précision et une puissance inégalées.

Le processus est fascinant. Un outil de forage descend à la profondeur désirée. Lors de sa remontée, il injecte le jet à haute pression tout en tournant sur lui-même. Le jet, qui peut être simple (coulis seul), double (coulis + air pour augmenter le rayon d’action) ou triple (coulis + air + eau pour une puissance d’érosion maximale), détruit la structure du sol et la remplace par le mélange sol-ciment. On ne se contente pas de remplir des vides ; on reconstitue la matière même du sous-sol.

Les applications au Canada, et particulièrement au Québec, sont spectaculaires et souvent invisibles. Cette technique est utilisée pour des opérations délicates comme la stabilisation de bâtiments patrimoniaux dans le Vieux-Montréal, la reprise en sous-œuvre à proximité des tunnels du métro, la création d’écrans d’étanchéité pour des excavations profondes, ou encore le renforcement des fondations de ponts et de barrages hydroélectriques. Le jet grouting est l’arme secrète lorsque les contraintes d’espace, de vibrations ou de préservation de l’existant rendent les méthodes traditionnelles impossibles.

Terre armée : comment un simple grillage plastique peut vous permettre de construire des murs verticaux de 20 mètres de haut

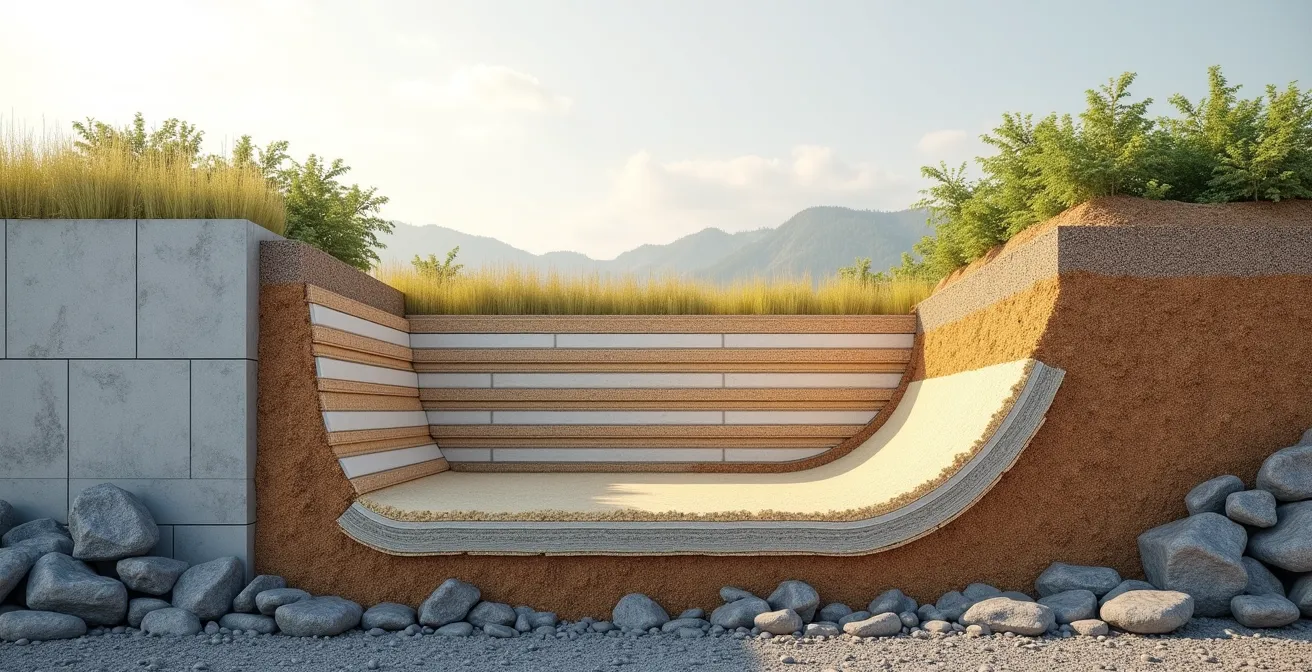

Construire un mur de soutènement quasi-vertical de plusieurs dizaines de mètres de haut le long d’une autoroute ou pour supporter une plateforme commerciale semble requérir des quantités massives de béton armé. Pourtant, l’une des techniques les plus élégantes et économiques repose sur un principe d’une simplicité déconcertante : la terre armée. Le concept est d’associer un matériau de remblai, bon en compression mais sans résistance en traction, avec des armatures synthétiques (géotextiles ou géogrilles) qui, elles, excellent en traction. C’est le même principe que le béton armé, mais appliqué à la masse du sol.

La mise en œuvre est une succession de couches. On dépose une couche de remblai, on la compacte, puis on déploie une nappe de renfort géosynthétique. On répète l’opération jusqu’à atteindre la hauteur désirée. Le parement extérieur, souvent constitué de panneaux de béton ou de blocs modulaires, n’a qu’un rôle de « peau » et de protection contre l’érosion. La stabilité de l’ensemble est assurée par le frottement entre le sol et les multiples couches d’armatures, créant une masse monolithique cohérente et incroyablement résistante.

Cette technologie est omniprésente le long des autoroutes du Québec, comme la Décarie, et est largement spécifiée par le Ministère des Transports du Québec (MTQ). Ses avantages sont nombreux : flexibilité (elle tolère mieux les tassements que les murs rigides), rapidité d’exécution, utilisation possible de matériaux de remblai locaux et bilan carbone souvent inférieur. De plus, comme le souligne l’un des principaux fournisseurs, les géotextiles haute performance sont rigoureusement testés pour résister au climat canadien et à ses rudes cycles de gel-dégel, assurant une durabilité exceptionnelle.

Sauver une maison qui s’enfonce : l’intervention chirurgicale des micropieux

Lorsqu’une maison existante se fissure et s’affaisse, victime du phénomène de retrait-gonflement des argiles, l’intervention doit être précise, quasi chirurgicale. C’est là que les micropieux entrent en scène. Un micropieu est une fondation profonde de petit diamètre (généralement entre 10 et 30 cm), foré à travers les couches de sol instables jusqu’à atteindre une couche compétente ou le roc. Il est ensuite rempli d’un coulis de ciment à haute résistance et souvent armé d’une barre d’acier. Sa fonction est de court-circuiter le « mauvais sol » pour transférer les charges de la maison directement vers la « bonne terre ».

Cette technique est particulièrement adaptée à la reprise en sous-œuvre, car elle peut être mise en place avec des équipements compacts, capables d’opérer dans des espaces restreints comme des sous-sols ou à proximité immédiate d’un bâtiment. C’est une solution de choix pour le fléau qui touche de nombreux quartiers résidentiels à Montréal, Laval et Gatineau, où les sécheresses estivales provoquent des affaissements de fondations. Le processus, toujours supervisé par un ingénieur membre de l’OIQ, est méticuleux : après diagnostic par une étude de sol, les micropieux sont forés et installés à des points stratégiques sous les semelles de fondation existantes.

L’efficacité des micropieux repose sur le fait qu’ils ancrent la structure en profondeur, généralement à plus de 4 mètres, où les variations de teneur en eau du sol dues aux saisons sont quasi nulles. En isolant la structure des mouvements de l’argile superficielle, ils assurent une stabilisation permanente et stoppent l’évolution des fissures. C’est l’art de sauver une structure non pas en la déplaçant, mais en lui créant de nouvelles racines, profondes et immuables.

Non, on ne « jette » pas simplement des cailloux pour renforcer un sol : les idées fausses qui mènent à la catastrophe

Dans le monde de la géotechnique, les approximations et les idées reçues sont les ingrédients parfaits pour un désastre structurel. L’une des plus tenaces est de croire qu’un remblai, même ancien, est forcément stable. Comme le rappellent des experts de la construction québécoise, un remblai non contrôlé est une véritable « bombe à retardement ». Il peut se tasser de manière imprévisible pendant des décennies, provoquant fissures et affaissements, et menant à l’invalidation pure et simple du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Ce n’est pas un hasard si au Québec, l’affaissement causé par un remblai inadéquat ou mal compacté est l’un des problèmes de fondation les plus fréquents.

Une autre erreur fatale est le mimétisme. « Mon voisin a utilisé des semelles filantes, je vais faire pareil. » C’est oublier qu’en géotechnique, la distance n’est pas un gage de similarité. Deux terrains contigus peuvent présenter des conditions de sol radicalement différentes : profondeur du roc variable, lentilles d’argile ou de silt, nappe phréatique… Copier la solution d’à côté sans une étude propre à sa parcelle n’est pas une économie, c’est un pari risqué qui peut engager la responsabilité civile du constructeur et être refusé par les assureurs.

Le renforcement d’un sol n’est pas une recette de cuisine. Il ne s’agit pas de « jeter des cailloux » ou de « compacter un peu ». C’est une science de l’ingénieur qui implique une caractérisation précise des matériaux, un calcul des charges et des contraintes, et le choix d’une technique dont les paramètres sont rigoureusement contrôlés. Ignorer cette complexité, c’est construire sur une promesse, pas sur une fondation.

Plan d’action : votre audit anti-catastrophe en 5 points

- Caractérisation du terrain : Mandatez une étude géotechnique préliminaire (G1) avant même l’achat final du terrain pour identifier les risques majeurs.

- Définition du projet : Évaluez les charges de votre future structure. Un bungalow n’a pas les mêmes exigences qu’un bâtiment de 4 étages.

- Investigation approfondie : Faites réaliser une étude de conception (G2) par une firme d’ingénierie québécoise pour obtenir des recommandations de fondations spécifiques à VOTRE projet sur VOTRE terrain.

- Analyse comparative des solutions : Confrontez les options proposées (semelles, radier, pieux, techniques d’amélioration de sol) en termes de coûts, de délais et de risques à long terme.

- Contrôle de l’exécution : Assurez un suivi et un contrôle qualité rigoureux pendant les travaux de terrassement et de fondation (tests de compaction, rapports de forage, etc.).

Radier, pieux ou semelles filantes ? C’est votre sol qui décide du type de fondation, et de son prix

Le choix d’une fondation n’est pas une question de préférence ou de budget initial, mais une réponse directe à une question fondamentale : « Sur quoi vais-je construire ? ». La nature du sol dicte la technologie. Sur le roc affleurant du Bouclier canadien, de simples semelles suffiront. Mais dans la vallée du Saint-Laurent, le défi est tout autre. On y trouve souvent l’argile de Leda, une argile marine post-glaciaire connue pour son caractère particulièrement sensible. Comme le précisent les chercheurs canadiens, ses propriétés géotechniques uniques nécessitent des solutions de fondation spécialisées, car elle peut perdre une grande partie de sa résistance si elle est perturbée.

Face à ce type de sol, l’éventail des solutions s’ouvre et le choix devient stratégique. L’ingénieur doit jongler entre trois grandes familles de solutions, chacune avec ses avantages, ses contraintes et son coût.

La décision est donc un arbitrage technique et économique complexe. Si le sol est moyennement compressible, un radier structural, qui répartit la charge sur toute la surface du bâtiment à la manière d’un radeau, peut être une option. Si l’argile sensible est très profonde, les pieux battus ou forés jusqu’au roc restent une valeur sûre, mais coûteuse. Et entre les deux, les techniques d’amélioration de sol que nous avons vues peuvent offrir le meilleur des deux mondes. L’analyse comparative des coûts est éclairante et montre bien l’impact direct du sol sur le budget.

| Type de Fondation | Coût de Base (Indice) | Application Typique |

|---|---|---|

| Semelles isolées ou filantes | 100 | Sol stable (Bouclier Canadien, roc) |

| Radier structural | 150-200 | Sol compressible léger (sable, gravier variable) |

| Pieux jusqu’au roc | 200-300 | Argile sensible (Vallée du Saint-Laurent, argile Leda) |

À retenir

- Les technologies géotechniques modernes ne contournent plus le mauvais sol, elles le transforment en matériau de construction fiable.

- Le compactage dynamique et le jet grouting sont des exemples de « force brute contrôlée », agissant sur la densité et la cohésion même du terrain.

- L’étude de sol n’est pas un coût, mais l’investissement le plus rentable pour dérisquer un projet et optimiser le choix de la technologie de fondation.

Comment un poids de 20 tonnes en chute libre peut rendre votre sol aussi dur que du roc

Le compactage dynamique est l’une des démonstrations les plus spectaculaires de la puissance de la géotechnique. Le principe est d’une brutalité et d’une efficacité redoutables : on laisse tomber en chute libre une masse d’acier de plusieurs tonnes sur le sol à des points d’impact prédéfinis. L’onde de choc générée par l’impact se propage en profondeur, réarrange les particules de sol et le densifie de manière significative. C’est une sorte de tremblement de terre contrôlé et répété, qui améliore drastiquement la capacité portante du terrain.

Ne vous y trompez pas : il ne s’agit pas de pilonner au hasard. C’est une méthode d’ingénierie précise. Comme le détaille l’un des leaders canadiens de la technique, Menard Canada, le compactage dynamique utilise des masses de 12 à 40 tonnes lâchées de 10 à 40 mètres de haut. L’énergie appliquée (le produit de la masse par la hauteur de chute) est calculée spécifiquement en fonction du type de sol et de la profondeur d’amélioration visée, qui peut atteindre jusqu’à 12 mètres. Une première phase de pilonnage à maille large est suivie de phases secondaires à maille plus serrée pour traiter l’ensemble du volume de sol.

Cette technique est particulièrement rentable pour traiter de grandes superficies de sols granulaires lâches ou de remblais hétérogènes. Au Québec, elle a été employée avec succès sur des projets majeurs comme la préparation de parcs industriels, de centres de distribution ou d’extensions aéroportuaires. Elle permet de réduire les tassements futurs de 50 à 70%, rendant possible la construction de structures lourdes sur des terrains qui auraient autrement nécessité des fondations profondes sur pieux. C’est la force brute, mais guidée par l’intelligence de l’ingénieur.

L’étude de sol n’est pas une dépense, c’est l’assurance vie de votre construction

Après avoir exploré cet arsenal de technologies fascinantes, la conclusion la plus importante est peut-être la plus simple : aucune de ces prouesses d’ingénierie ne peut être choisie ou mise en œuvre à l’aveugle. Le point de départ absolu, la clé de voûte de tout projet réussi sur un sol difficile, reste l’étude géotechnique. La considérer comme une simple dépense est une erreur de calcul stratégique. C’est l’investissement le plus rentable que puisse faire un promoteur. Au Québec, dépenser entre 3000 et 7000 dollars pour une étude de sol complète, c’est souscrire une police d’assurance pour protéger un actif immobilier qui en vaudra souvent plus de 500 000.

Une étude de sol n’est pas qu’un simple « trou dans la terre ». Comme le décrit l’expert québécois SCP Géotek, c’est un processus d’investigation rigoureux : « Nous analysons des facteurs tels que le type de sol, sa composition, sa profondeur et la présence d’eau afin de garantir des fondations solides et stables ». Les forages, les essais en laboratoire, l’analyse de la stratigraphie, tout concourt à dresser une carte d’identité précise du sous-sol. C’est cette carte qui permettra à l’ingénieur de ne pas seulement proposer une solution, mais LA solution la plus optimisée en termes de sécurité, de coût et de durabilité.

Elle révèle la profondeur du roc, l’épaisseur des couches d’argile, la capacité portante à différents niveaux, les risques de liquéfaction ou de tassement… Sans ces données, tout choix de fondation est un pari. Avec ces données, le choix devient une décision d’ingénierie éclairée. C’est l’étude de sol qui dira si de simples semelles suffisent, si un radier est pertinent, si des pieux sont inévitables ou, plus intéressant encore, si une technique innovante d’amélioration de sol peut faire « disparaître » le problème à un coût moindre. L’étude de sol ne vous dit pas ce que vous ne pouvez pas faire ; elle vous révèle tout ce qu’il est possible de faire.

Questions fréquentes sur la construction sur sols difficiles

Pourquoi un remblai visiblement stable pendant 20 ans peut-il soudainement causer des problèmes?

Un remblai non contrôlé continue de se compacter lentement sous son propre poids et sous l’effet des cycles d’humidité et de sécheresse. Sans une densification initiale appropriée, ce tassement lent mais continu finit par s’accélérer et créer des contraintes sur la fondation, provoquant des fissures et des affaissements des dalles, parfois des années après la construction.

Quelles sont les conséquences légales de copier la solution de fondation du voisin?

Copier la solution du voisin sans étude spécifique à sa parcelle est une négligence qui peut entraîner la responsabilité civile de l’entrepreneur en cas de sinistre. De plus, cela peut mener à une invalidation du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et à un refus de couverture de la part des assureurs, car la construction n’a pas été réalisée selon les règles de l’art, qui exigent une conception basée sur les conditions réelles du site.

Comment éviter les idées fausses et les catastrophes?

Le seul moyen fiable est de mandater une étude géotechnique (de type G2 pour la conception ou G5 pour un diagnostic) réalisée par une firme d’ingénieurs spécialisés et certifiés. Cette étape critique, réalisée en amont, permet de prévenir la grande majorité des problèmes structurels futurs et, surtout, d’optimiser le coût global de la construction en choisissant la solution la mieux adaptée, et non la plus chère par défaut.

En définitive, la prochaine fois que vous ferez face à un rapport de sol décourageant, ne voyez pas une impasse, mais une opportunité. L’opportunité de faire appel à l’ingénierie de l’impossible. L’étape suivante logique et incontournable est donc de mandater l’étude géotechnique qui ne fermera pas des portes, mais vous ouvrira le champ des possibles.