Une fondation durable au Québec ne se joue pas sur la qualité du béton, mais sur la maîtrise de son pire ennemi invisible : l’eau.

- Le compactage n’est pas une option, c’est une science qui neutralise la pression destructrice du gel-dégel en constituant un capital-stabilité pour l’ouvrage.

- Un système de drainage (drain, géotextile, pente) est un écosystème où chaque composant doit être parfaitement choisi et installé pour éviter la défaillance systémique.

Recommandation : Traitez chaque décision de drainage non comme une dépense, mais comme un investissement direct dans la pérennité et la valeur de votre infrastructure face aux conditions climatiques québécoises.

Pour le concepteur ou l’entrepreneur, un terrain fraîchement excavé peut sembler être une toile vierge, une base solide prête à accueillir une structure. C’est une illusion dangereuse. Sous sa surface, le sol québécois est un acteur dynamique, une entité complexe qui interagit avec l’eau d’une manière qui peut soit garantir la longévité d’un bâtiment, soit orchestrer sa destruction lente et silencieuse. La plupart des guides se contentent de recommander l’installation d’un drain français ou l’utilisation d’une plaque vibrante. Ces conseils, bien que justes, ne sont que la partie visible de l’iceberg. Ils traitent les symptômes, pas la cause profonde.

La véritable expertise ne réside pas dans l’acte de poser un tuyau, mais dans la compréhension des forces invisibles à l’œuvre. La pression hydrostatique, les cycles de gel-dégel dévastateurs, la capillarité des sols argileux : voilà les véritables adversaires. La gestion de l’eau en construction n’est donc pas une simple affaire de plomberie de chantier. C’est une discipline, une forme d’ingénierie de l’invisible qui vise à dompter ces forces. L’approche que nous proposons ici est radicalement différente : considérer chaque action, du compactage initial à la sélection du géotextile, non comme une tâche à cocher, mais comme une décision stratégique qui impactera la sécurité et la durabilité de l’infrastructure pour les décennies à venir.

Cet article n’est pas une liste de tâches. C’est un changement de paradigme. Nous allons déconstruire la physique du sol, analyser les outils comme des instruments de précision, décortiquer les systèmes de drainage comme des écosystèmes interdépendants et, enfin, projeter ces décisions dans une perspective de 100 ans pour bâtir des infrastructures qui ne font pas que résister, mais qui durent.

Afin de structurer cette approche scientifique, nous explorerons les facettes essentielles de la maîtrise de l’eau sur un chantier. Ce parcours vous guidera des principes fondamentaux de la stabilisation du sol jusqu’aux stratégies de conception durable, en passant par le choix critique des matériaux et la prévention des erreurs coûteuses.

Sommaire : La science de la gestion de l’eau pour des fondations pérennes au Québec

- Pourquoi compacter un sol est aussi crucial que de couler du béton

- Le bon outil pour chaque tassement : quand utiliser une plaque vibrante ou un rouleau compacteur ?

- Drain français, puisard ou fossé : quelle est la meilleure solution pour garder les pieds de votre maison au sec ?

- Le tissu miracle qui sépare, filtre et renforce votre sol : tout comprendre sur le géotextile

- La pente inversée et autres erreurs classiques qui transforment votre drain en piscine

- L’eau, l’ennemi silencieux : comment un mauvais drainage peut détruire un pont ou une route à petit feu

- Creuser les pieds dans l’eau : comment gérer la nappe phréatique lors de l’excavation

- Construire pour durer : comment les décisions d’aujourd’hui garantissent la sécurité des infrastructures pour les 100 prochaines années

Pourquoi compacter un sol est aussi crucial que de couler du béton

Considérer le compactage du sol comme une simple étape de préparation est une erreur d’ingénierie fondamentale. En réalité, c’est l’acte de transformer un matériau meuble et imprévisible en une fondation structurelle à part entière. Un sol non compacté est truffé de vides d’air qui deviendront des réservoirs pour l’eau. Au Québec, cette eau se transforme en un puissant agent de destruction. Durant les cycles de gel-dégel, l’eau piégée dans le sol gèle, augmentant de volume et exerçant une pression immense. Des données spécifiques au climat québécois montrent que le gel peut faire gonfler le sol argileux de 10 à 15%, créant des pressions latérales allant jusqu’à 150 kPa contre les murs de fondation.

Le compactage n’est donc pas une simple action de « tasser la terre ». C’est l’acte de construire un capital-stabilité. En expulsant l’air et en augmentant la densité du sol, on réduit drastiquement sa capacité à retenir l’eau, et donc sa susceptibilité au gel. On crée une plateforme homogène qui répartit les charges de la structure de manière uniforme, prévenant le tassement différentiel qui cause fissures et déformations. L’impact financier de la négligence est direct. Une économie de quelques centaines de dollars sur le compactage peut se traduire par des dizaines de milliers de dollars en réparations structurelles, comme l’a démontré un cas à Repentigny où une économie de 400$ a entraîné 15 000$ de réparations sur une terrasse affaissée.

Ignorer la science du compactage, c’est comme construire une maison sur des pilotis de sucre. Peu importe la qualité du béton coulé par-dessus, la base est vouée à l’échec. Le compactage transforme le sol d’un passif instable en un actif structurel fiable, une assurance indispensable contre la guerre d’usure hydrique du climat québécois.

Le bon outil pour chaque tassement : quand utiliser une plaque vibrante ou un rouleau compacteur ?

Le choix de l’équipement de compactage n’est pas une question de préférence, mais une décision technique dictée par le type de sol, la profondeur du remblai et la taille du projet. Utiliser le mauvais outil n’est pas seulement inefficace, c’est contre-productif. Une plaque vibrante légère sur une couche de remblai trop épaisse ne compactera que la surface, créant une croûte rigide sur un matelas instable. Inversement, un rouleau compacteur lourd sur une petite surface est un gaspillage de ressources et peut endommager les structures adjacentes. L’objectif est d’atteindre le degré de compacité Proctor requis, généralement entre 95% et 98% de la masse volumique sèche maximale, sur toute l’épaisseur de la couche.

Les plaques vibrantes sont idéales pour les sols granulaires (sable, gravier) et les espaces confinés comme les tranchées de services ou les patios. Leur action vibratoire réarrange les particules pour minimiser les vides. Les pilons compacteurs (jumping jacks) excellent dans les sols cohésifs (argile, limon) et les zones très étroites, car leur impact direct à haute énergie est plus efficace pour expulser l’eau et l’air de ces types de sols. Pour les grands projets d’excavation, les sous-fondations de routes ou les grands bâtiments commerciaux, le rouleau compacteur est indispensable. Il permet de traiter de grandes surfaces rapidement et d’appliquer une force suffisante pour compacter des couches plus épaisses de matériau.

La décision d’acheter ou de louer dépend de la fréquence d’utilisation. Pour un entrepreneur spécialisé, l’achat peut être rentable, mais pour des besoins ponctuels, la location offre une flexibilité cruciale et l’accès à l’équipement parfaitement adapté à chaque phase du projet, comme le détaille le tableau suivant.

| Équipement | Location jour | Location semaine | Location mois | Usage recommandé |

|---|---|---|---|---|

| Plaque vibrante 169-180 lbs | 75$ | 205-230$ | 450-495$ | Patios, entrées garage, petites surfaces |

| Plaque vibrante réversible 235-290 lbs | 122$ | 328$ | 817$ | Entrées de garage, sols granulaires MG-20 |

| Pilon compacteur 125-180 lbs | 85-88$ | 250-277$ | 651-710$ | Zones étroites, compactage en couches |

| Rouleau compacteur (sur demande) | 402$ | N/A | N/A | Grands projets excavation, sous-fondations |

Drain français, puisard ou fossé : quelle est la meilleure solution pour garder les pieds de votre maison au sec ?

Un drain français mal installé ou écrasé peut causer de graves dommages à votre bâtiment puisqu’un système de drainage défaillant cause un taux d’humidité élevé dans le sous-sol, entraînant moisissures et infiltrations d’eau.

– Experts en drainage du Québec, Lesage Excavation – Expertise en drainage résidentiel

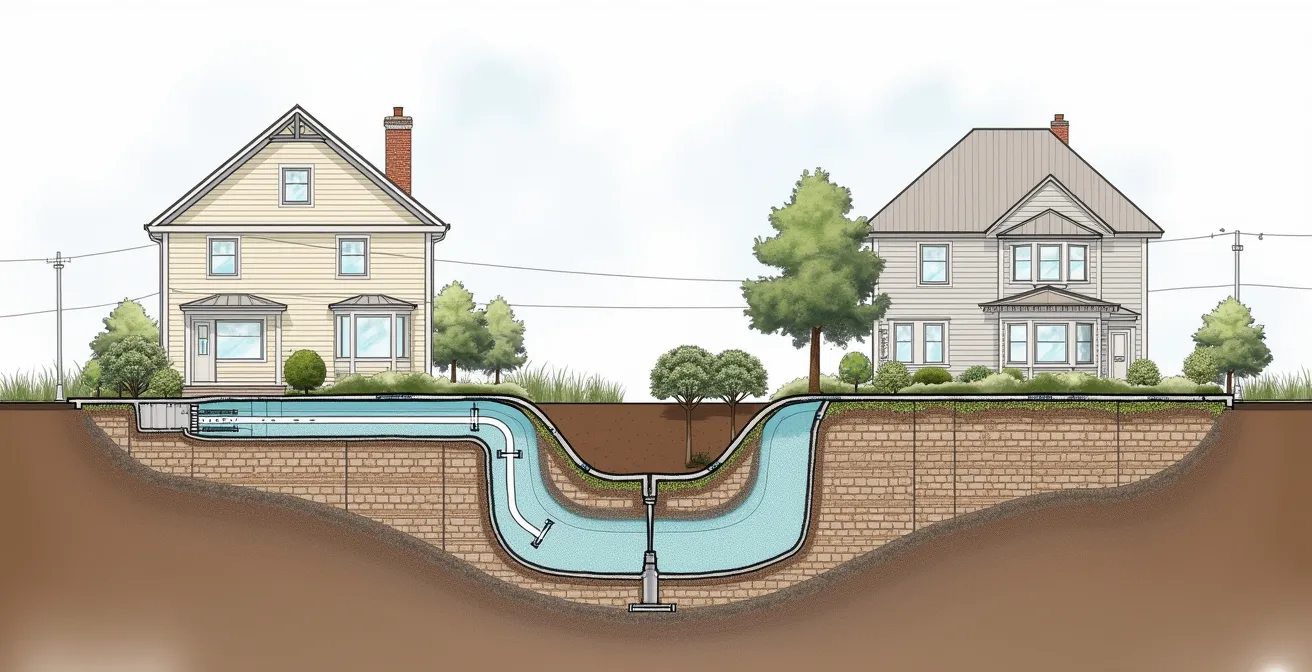

Choisir un système de drainage, ce n’est pas simplement sélectionner un produit, mais concevoir un écosystème de gestion de l’eau adapté à la signature hydrique du site. Les trois solutions principales – drain français, puisard et fossé/noue – ne sont pas interchangeables; elles répondent à des problématiques différentes. Le drain français est le système de prédilection pour intercepter l’eau souterraine avant qu’elle n’atteigne les fondations. Il agit comme un collecteur périphérique qui capte l’eau accumulée dans le remblai granulaire et la dirige par gravité vers un point d’évacuation. Sa fonction est de dépressuriser la zone autour du bâtiment.

Le puisard, ou fosse de retenue avec pompe, est une solution active. Il entre en jeu lorsque l’évacuation par gravité est impossible (terrain plat, exutoire plus élevé) ou lorsque la nappe phréatique est si haute qu’elle menace d’inonder le sous-sol. Le puisard collecte l’eau du drain français et la pompe activement loin de la maison. C’est une solution de secours, une protection contre les événements extrêmes. Enfin, le fossé ou la noue végétalisée est une approche de gestion des eaux de surface. Son rôle est de capter le ruissellement provenant du toit et des surfaces imperméables, de le ralentir, de le filtrer et de favoriser son infiltration dans le sol, loin des fondations. Ces trois systèmes peuvent et doivent souvent coexister pour une protection complète. Bien conçu, un système de drainage doit être une solution pérenne; selon les standards québécois et l’APCHQ, la durée de vie utile d’un drain français devrait être de 30 ans, à condition que chaque composant soit correctement choisi et installé.

Le tissu miracle qui sépare, filtre et renforce votre sol : tout comprendre sur le géotextile

Le géotextile est le héros méconnu de tout système de drainage et de stabilisation durable. Ce n’est pas un simple « tissu »; c’est une membrane d’ingénierie conçue pour remplir trois fonctions critiques : séparation, filtration et renforcement. Dans un système de drainage, son rôle principal est la filtration. Placé autour du drain et du gravier, il empêche les particules fines du sol environnant (sable, limon, argile) de migrer dans la tranchée drainante et de la colmater. Un drain sans géotextile ou avec un géotextile inadapté est un système programmé pour l’échec. Des études montrent qu’un drain peut se colmater en moins de 5 ans dans l’argile québécoise si le géotextile n’est pas certifié BNQ ou est mal choisi, rendant l’investissement initial complètement inutile.

Il existe deux grandes familles de géotextiles. Le non-tissé, semblable à du feutre, est excellent pour la filtration en raison de sa structure tridimensionnelle qui laisse passer l’eau tout en retenant les fines particules. C’est le choix privilégié pour envelopper les drains français. Le tissé, qui ressemble à une toile de plastique, offre une résistance à la traction beaucoup plus élevée. Il est donc utilisé pour la séparation et le renforcement, par exemple sous une entrée de garage, où il empêche le matériau de fondation (gravier) de se mélanger avec le sol naturel tout en répartissant les charges.

Au Québec, la certification BNQ 7009-210 est un gage de qualité essentiel. Elle garantit que le produit a été testé pour sa résistance, sa perméabilité et sa durabilité dans des conditions spécifiques. Plusieurs fournisseurs québécois proposent des produits certifiés, assurant une adéquation parfaite avec les sols et le climat locaux.

| Marque/Fabricant | Certification BNQ | Type | Application recommandée | Provenance |

|---|---|---|---|---|

| Texel Matériaux Techniques | BNQ 7009-210 | Tissu non-tissé et tissé | Drainage, séparation, filtration | Chaudière-Appalaches (QC) |

| Soleno Textiles Techniques | BNQ 7009-210 | Géosynthétique drainant | Fondations, drainage français | Laval (QC) |

| Propex Geosolutions/Solmax | Certifié | Géotextile haute performance | Infrastructures lourdes | USA (distribution Canada) |

La pente inversée et autres erreurs classiques qui transforment votre drain en piscine

Un système de drainage peut être conçu avec les meilleurs matériaux, mais une seule erreur d’exécution peut le rendre non seulement inutile, mais activement nuisible. La plus tristement célèbre est la pente inversée ou insuffisante. Un drain français est un système gravitaire : il a besoin d’une pente minimale, typiquement de 1%, pour que l’eau s’écoule efficacement vers l’exutoire. Une pente nulle ou, pire, une contre-pente, transforme la tranchée drainante en un réservoir d’eau stagnante qui maintient la fondation constamment humide. C’est le scénario idéal pour les infiltrations, la moisissure et l’accélération de la dégradation du béton par le gel. Les conséquences financières sont directes : des fissures dues au gel-dégel, souvent exacerbées par un drainage inadéquat, coûtent entre 500$ et 8 000$ à réparer.

L’oubli des cheminées de nettoyage est une autre erreur coûteuse à long terme. Ces accès verticaux, placés à des intervalles réguliers et aux changements de direction, sont la seule façon d’inspecter et d’entretenir le drain sans avoir à excaver de nouveau. S’en passer, c’est condamner le système à une mort lente par colmatage. Le choix du remblai est également critique. Utiliser de la pierre de rivière ronde au lieu de la pierre concassée nette est une faute, car les pierres rondes peuvent rouler et créer des vides. Remblayer la partie supérieure de la tranchée avec le sol argileux d’excavation est encore pire : cela crée un bouchon imperméable juste au-dessus du drain, empêchant l’eau de surface de l’atteindre.

La prévention de ces erreurs ne demande pas de technologie avancée, mais de la rigueur et le respect des règles de l’art. Un contrôle qualité constant sur le chantier est le meilleur investissement pour éviter de transformer un système de protection en une source de problèmes.

Checklist d’audit : les 5 défaillances critiques du drainage à prévenir

- Vérification de la pente : Utiliser un niveau laser pour garantir une pente continue et minimale de 1% depuis le point le plus haut jusqu’à l’exutoire, sans aucune section plate ou en contre-pente.

- Installation des accès : Planifier et installer des cheminées de nettoyage (regards) à chaque changement de direction et à des intervalles ne dépassant pas 30-40 mètres.

- Qualité du granulat : S’assurer que le matériau d’enrobage du drain est du gravier concassé net (ex: 3/4 net), exempt de fines, et non de la pierre de rivière ronde ou du gravier 0-3/4.

- Gestion du remblai : Interdire formellement l’utilisation du sol argileux excavé pour remblayer la tranchée. Utiliser un matériau granulaire perméable sur toute la hauteur.

- Enveloppe géotextile : Confirmer que le drain et le gravier sont entièrement enveloppés dans un géotextile non-tissé certifié BNQ, avec des chevauchements généreux pour empêcher toute intrusion de fines.

L’eau, l’ennemi silencieux : comment un mauvais drainage peut détruire un pont ou une route à petit feu

La corrosion due aux cycles gel/dégel sur de nombreux ouvrages d’art, combinée à la fréquence accrue des cycles gel-dégel en contexte de changements climatiques, représente une menace majeure pour la sécurité des infrastructures québécoises.

– Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), Mémoire à la Commission d’enquête sur le viaduc de la Concorde

Si un mauvais drainage peut endommager une maison, son effet sur les grandes infrastructures comme les ponts et les routes est exponentiellement plus dévastateur. L’eau est l’agent principal de la guerre d’usure hydrique qui ronge nos ouvrages d’art. Le mécanisme est insidieux. L’eau s’infiltre dans les microfissures du béton et de l’asphalte. Au Québec, où des régions comme Montréal et Saguenay subissent entre 100 et 150 cycles gel-dégel par hiver, chaque cycle agit comme un petit vérin hydraulique. La glace prend de l’expansion, élargit la fissure, puis fond, permettant à plus d’eau de pénétrer plus profondément au cycle suivant. Ce processus lent mais implacable finit par désagréger le béton et créer des nids-de-poule dans l’asphalte.

Pire encore, l’eau chargée en sels de déglaçage atteint les armatures en acier du béton armé, initiant un processus de corrosion accélérée. L’acier rouillé gonfle, créant des pressions internes qui font éclater le béton de l’intérieur, un phénomène appelé « délaminage ». Un drainage efficace des tabliers de ponts, des culées et des fondations de chaussées n’est donc pas un luxe, mais une condition sine qua non de leur survie.

Étude de Cas : L’effondrement du viaduc de la Concorde (2006)

La tragédie du viaduc de la Concorde à Laval, qui s’est effondré en 2006, est un rappel brutal des conséquences d’un drainage inadéquat combiné aux rigueurs du climat québécois. Le rapport de la commission d’enquête Johnson a identifié que l’eau, piégée par un mauvais drainage et une membrane d’étanchéité défaillante, s’est infiltrée dans le béton. Les cycles répétés de gel-dégel et la corrosion des armatures ont progressivement affaibli la structure sur plusieurs décennies, jusqu’à la rupture catastrophique. Ce drame a mis en lumière de manière tragique comment l’eau, en agissant silencieusement, peut mener à la défaillance complète d’une infrastructure majeure.

Creuser les pieds dans l’eau : comment gérer la nappe phréatique lors de l’excavation

L’excavation ne révèle pas toujours un sol sec et stable. Souvent, elle intercepte la nappe phréatique, le niveau auquel le sol est saturé d’eau. Creuser sous ce niveau, c’est comme creuser un trou dans le sable au bord de la mer : l’eau s’infiltre immédiatement, transformant le fond de l’excavation en bourbier. Travailler dans ces conditions est non seulement difficile, mais dangereux. La présence d’eau à l’état libre réduit considérablement la stabilité des parois de l’excavation, augmentant les risques d’effondrement. Plus fondamentalement, elle compromet la qualité des fondations. Couler du béton dans l’eau altère son ratio eau/ciment et réduit sa résistance finale.

Plus grave encore, la présence d’une nappe phréatique élevée a un impact direct sur la capacité portante du sol. L’eau exerce une pression interstitielle qui réduit la friction entre les particules de sol. Des études géotechniques confirment que la capacité portante du sol peut être diminuée de 50% lorsque la nappe est proche de la surface. Ignorer ce facteur lors de la conception peut mener à des tassements excessifs et à des défaillances structurelles.

La gestion de la nappe phréatique, ou rabattement de nappe, est donc une étape cruciale. Plusieurs techniques existent, choisies en fonction de la profondeur de l’excavation et de la perméabilité du sol :

- Le pompage simple (sump pumping) : Une pompe de surface est placée dans un puisard au point le plus bas de l’excavation. C’est une solution simple pour des venues d’eau faibles et des sols perméables.

- Les pointes filtrantes (wellpoint system) : Un réseau de petits puits (pointes) est installé autour du périmètre de l’excavation et relié à une pompe centrale. Ce système crée un cône de dépression qui abaisse le niveau de la nappe sur toute la zone de travail. Il est efficace jusqu’à environ 6 mètres de profondeur.

- Les puits profonds : Pour des excavations plus profondes, on fore des puits équipés de pompes immergées. C’est une solution plus coûteuse mais nécessaire pour les grands projets avec une nappe phréatique importante.

À retenir

- Le compactage du sol est une assurance non négociable contre les pressions destructrices du cycle gel-dégel québécois.

- L’efficacité du drainage repose sur un écosystème interdépendant (pente, granulat, géotextile) où la défaillance d’un seul composant entraîne celle du système entier.

- L’expertise locale, incluant la connaissance des sols argileux et le respect des normes (BNQ), est le facteur clé pour passer d’une construction qui résiste à une infrastructure qui dure.

Construire pour durer : comment les décisions d’aujourd’hui garantissent la sécurité des infrastructures pour les 100 prochaines années

La maîtrise de l’eau en construction n’est pas une série de solutions ponctuelles, mais une philosophie de conception orientée vers la résilience à long terme. Chaque décision prise aujourd’hui – le degré de compactage, le type de géotextile, le surdimensionnement d’un drain – est un investissement direct dans la sécurité et la durabilité de l’ouvrage pour les générations futures. Cette vision à long terme est d’autant plus cruciale dans un contexte de changements climatiques. Les projections pour le Québec, comme celles du consortium Ouranos, indiquent une augmentation de la fréquence et de l’intensité des précipitations extrêmes. Par exemple, un événement de précipitation maximale annuelle qui avait 5% de chances de se produire historiquement pourrait voir sa probabilité grimper à 10-14% d’ici 2050.

Cela signifie que les systèmes de drainage conçus selon les normes d’hier seront sous-dimensionnés pour les conditions de demain. Construire pour durer impose donc une approche proactive : anticiper ces futures contraintes et concevoir des systèmes robustes et adaptatifs. Cela peut se traduire par le choix d’un diamètre de drain supérieur, l’ajout de systèmes de trop-plein, ou la création de zones d’infiltration pour gérer les pics de ruissellement. La pérennité passe aussi par la traçabilité. Tenir un « carnet de santé » de la fondation, documentant les matériaux utilisés, les plans « tels que construits » du système de drainage et les rapports d’inspection, est une pratique inestimable. Ce dossier facilite la maintenance future et préserve la valeur de l’actif.

En fin de compte, l’approche la plus rentable est celle de la qualité. Un investissement initial légèrement supérieur dans un système de drainage surdimensionné et rigoureusement installé peut sembler coûteux, mais il est dérisoire comparé au coût des réparations structurelles, des pertes d’usage et de la dépréciation d’un bâtiment aux prises avec des problèmes d’humidité chroniques.

L’art de dompter l’eau n’est pas une dépense, mais un investissement stratégique. Un investissement supplémentaire de 10-15% dans un système de drainage et de compactage de qualité supérieure peut prévenir des dizaines de milliers de dollars de dommages et garantir une infrastructure saine pour le siècle à venir. Pour évaluer la solution la plus adaptée à votre projet et sécuriser votre investissement, l’étape suivante consiste à obtenir une analyse technique spécifique à votre site.