La solidité de votre future maison ne dépend pas que du béton des fondations, mais de la qualité invisible du terrassement qui les précède.

- Une mauvaise gestion de l’eau ou un remblai inadapté aux conditions québécoises peut causer des fissures et des infiltrations coûteuses.

- Une planification intelligente des mouvements de terre peut vous faire économiser des milliers de dollars en transport et en achat de matériaux.

Recommandation : Exigez et comprenez l’étude géotechnique de votre terrain. C’est sa carte d’identité et votre meilleure assurance contre les imprévus désastreux.

Vous l’avez enfin, votre terrain. Le projet d’une vie commence. Et la première chose que vous voyez, c’est une pelle mécanique qui semble retourner la terre dans tous les sens. Pour beaucoup, le terrassement se résume à « faire un trou » pour y couler les fondations. On s’inquiète du bruit, de la boue, et on attend avec impatience que cette étape un peu chaotique se termine. C’est une vision courante, mais dangereusement incomplète.

En réalité, ce que vous observez est bien plus qu’une simple excavation. C’est la première intervention chirurgicale sur votre terrain, une série d’opérations précises qui conditionneront la santé de votre maison pour les cinquante prochaines années. Chaque décision prise à ce stade – quel sol garder, comment gérer l’eau, avec quoi remblayer – est une mesure préventive contre les fissures, les affaissements et les infiltrations d’eau qui hantent les propriétaires. Oubliez l’idée d’un simple trou. Pensez plutôt au terrassement comme à l’acte de construire les fondations invisibles, mais essentielles, de votre tranquillité d’esprit.

Cet article est conçu pour vous, le futur propriétaire qui se tient au bord de son chantier. Nous allons décortiquer ensemble, étape par étape, la logique derrière la chorégraphie des machines. Vous apprendrez à décoder le langage du chantier, à comprendre pourquoi chaque action est cruciale et à poser les bonnes questions à votre entrepreneur. L’objectif : transformer votre regard d’observateur anxieux en celui d’un partenaire éclairé, capable de s’assurer que sa maison est bâtie, littéralement, sur des bases saines.

Pour naviguer à travers les étapes fondamentales de cette phase primordiale, voici les points que nous allons aborder. Chaque section lève le voile sur un aspect spécifique du terrassement, transformant le jargon technique en connaissances pratiques pour vous.

Sommaire : Les secrets d’un terrassement réussi pour votre projet de construction au Québec

- La préparation du site : les fondations invisibles de la réussite de votre chantier

- Préparer le terrain sans le saccager : l’art de préserver la terre végétale et de gérer le déboisement

- Les « chaises » : cet assemblage de planches rudimentaire qui garantit la précision millimétrique de votre maison

- Du piquet à la dent du godet : la méthode pour une excavation de fondation au cordeau

- La « plateforme » : le billard parfait sur lequel reposera toute votre construction

- Transformer votre chantier en piscine : comment éviter le piège des eaux de pluie pendant le terrassement

- Déblais, remblais : l’art de gérer les mouvements de terre pour économiser du temps et de l’argent

- Remblayer trop vite ou avec la mauvaise terre : l’erreur qui peut fissurer vos murs de sous-sol

La préparation du site : les fondations invisibles de la réussite de votre chantier

Avant même que la première dent de godet ne touche le sol, le travail le plus important a déjà commencé. La préparation du site, c’est la phase de diagnostic. Imaginez un chirurgien qui étudie les radiographies avant d’opérer; c’est exactement ce que nous faisons avec votre terrain. L’étape reine de cette phase est l’étude géotechnique, aussi appelée test de capacité portante. Ce n’est pas une formalité, c’est la lecture de l’ADN de votre sol. Elle nous dit si le terrain est argileux, sablonneux, rocheux, et surtout, comment il réagira sous le poids de votre maison. Dans le contexte économique actuel, où une baisse de 32% des mises en chantier a été observée au Québec en 2023, chaque projet qui démarre se doit d’être irréprochable.

Ignorer cette étape est le pari le plus risqué en construction. Des études de cas québécoises sont formelles : l’absence d’une analyse de sol peut mener à des catastrophes. Un sol argileux, très commun dans la vallée du Saint-Laurent, peut se contracter et gonfler, entraînant des affaissements de fondation. Les reprises nécessaires peuvent alors coûter jusqu’à 50 000 $ pour stabiliser une seule maison. En comparaison, un test de sol complet, qui permet de dimensionner parfaitement les semelles de fondation, est un investissement minime.

Cette préparation inclut aussi un volet réglementaire crucial au Québec. Avant de toucher à un seul arbre, il faut obtenir un permis d’abattage auprès de votre municipalité et respecter les règles strictes sur la protection des bandes riveraines. Enfin, c’est à ce moment que l’arpenteur-géomètre entre en jeu pour l’implantation officielle. Il ne plante pas juste des piquets : il matérialise le plan de votre maison sur le terrain, créant la référence absolue pour tout le chantier.

Préparer le terrain sans le saccager : l’art de préserver la terre végétale et de gérer le déboisement

Une fois le terrain analysé et les permis obtenus, le premier geste physique est souvent le « décapage ». Cela consiste à retirer délicatement la couche de terre végétale, cette terre noire et riche en matière organique, sur toute l’empreinte de la future construction et des zones de travail. Un amateur pourrait voir cela comme un simple nettoyage, mais pour un professionnel, c’est la mise en banque d’un trésor. Cette terre, que nous appelons le capital-terre, est précieuse. Elle sera soigneusement mise de côté sur le chantier, protégée, pour être réutilisée plus tard pour votre aménagement paysager. Ne pas le faire vous obligerait à acheter, à grand frais, de la terre de qualité à la fin des travaux.

De la même manière, la gestion du déboisement est un art. Si des arbres doivent être abattus, la réglementation est stricte. Mais au-delà de la loi, il y a le bon sens. Les arbres matures qui peuvent être conservés sont un atout inestimable pour votre propriété. Nous mettons en place des périmètres de protection pour éviter que leurs racines ne soient compactées ou endommagées par la machinerie.

Le principe est simple : ce qui sort du terrain doit, si possible, y retourner sous une forme utile. Les roches excavées peuvent devenir des murets ou de l’enrochement. Les souches et le bois peuvent être broyés pour créer du paillis qui enrichira votre sol. Cette approche intelligente n’est pas seulement écologique, elle est avant tout économique. Chaque mètre cube de matériau revalorisé sur place est un mètre cube que vous n’aurez pas à payer pour son transport, son enfouissement et son remplacement.

Voici un aperçu des options qui s’offrent à vous pour valoriser intelligemment les matériaux issus de l’excavation, une pratique courante pour optimiser les budgets sur les chantiers québécois.

| Matériau excavé | Option de valorisation | Économie potentielle | Avantages environnementaux |

|---|---|---|---|

| Roc excavé | Construction de murets/enrochement | 3000-5000$ en transport/enfouissement | Réduction des déchets de construction |

| Terre végétale | Stockage sur site pour aménagement | 2000-4000$ en achat de terre | Conservation de la biodiversité locale |

| Souches et bois | Broyage pour paillis/hugelkultur | 1000-2000$ en élimination | Enrichissement naturel du sol |

| Argile | Remblai pour zones non-portantes | 500-1500$ selon volume | Limitation du transport de matériaux |

Les « chaises » : cet assemblage de planches rudimentaire qui garantit la précision millimétrique de votre maison

Après le décapage, vous verrez apparaître aux coins de votre future maison d’étranges constructions en bois : deux planches horizontales clouées sur des piquets, formant des angles. Ce sont les « chaises d’implantation ». Ne vous fiez pas à leur apparence rudimentaire, elles sont le GPS analogique du chantier. C’est sur ces planches que l’arpenteur-géomètre a reporté avec une précision millimétrique les axes et les niveaux exacts de votre maison. Des cordeaux sont ensuite tendus entre ces chaises, matérialisant dans les airs les futurs murs de fondation.

Ces cordeaux sont la référence absolue. L’opérateur de la pelle mécanique s’alignera sur eux, le coffreur les utilisera pour monter ses panneaux, le maçon pour ses blocs. Toucher ou déplacer une chaise, même d’un centimètre, peut décaler toute la maison. C’est pourquoi elles sont installées à l’extérieur de la zone d’excavation, pour rester intactes. Comme le rappelle l’Association des arpenteurs-géomètres du Québec dans son guide des bonnes pratiques :

Les chaises d’implantation, une fois posées par l’arpenteur-géomètre, deviennent la référence absolue pour tous les corps de métier. C’est le point zéro de votre construction, tant horizontal que vertical.

– Association des arpenteurs-géomètres du Québec, Guide des bonnes pratiques en implantation

En tant que propriétaire, vous pouvez faire une vérification visuelle simple : les cordeaux doivent former des angles droits parfaits. Une astuce de chantier consiste à mesurer 3 mètres sur un cordeau, 4 mètres sur le perpendiculaire, et la diagonale entre ces deux points doit faire exactement 5 mètres. De plus, les grandes diagonales de la maison, mesurées d’un coin à l’autre, doivent être parfaitement identiques. C’est le signe que votre maison est bien « d’équerre ». Ces chaises, qui semblent si simples, sont en réalité le garant de la géométrie parfaite de votre futur chez-vous.

Du piquet à la dent du godet : la méthode pour une excavation de fondation au cordeau

L’excavation peut enfin commencer. C’est l’étape la plus spectaculaire, mais elle est loin d’être un simple creusage. Guidé par les cordeaux tendus sur les chaises, l’opérateur de la pelle mécanique devient un sculpteur de terre. Son objectif : créer une tranchée aux parois verticales et au fond parfaitement plat, aux dimensions exactes requises par les plans. Aujourd’hui, de nombreuses machines sont équipées de systèmes de guidage GPS qui indiquent en temps réel au conducteur la profondeur et la position de son godet, garantissant une précision redoutable.

C’est souvent à ce moment que surviennent les imprévus, le plus redouté étant de « frapper le roc ». Au Québec, c’est une réalité fréquente. Une étude de NCL Envirotek, expert en géotechnique, rapporte que 35% des excavations résidentielles rencontrent du roc non anticipé. C’est là que l’étude de sol préalable prend tout son sens, car elle permet de prévoir ce risque dans 95% des cas. Si le roc est là, les coûts peuvent grimper : l’utilisation d’un marteau hydraulique peut ajouter de 5 000 $ à 25 000 $ à la facture, sans parler du dynamitage, plus rare et plus coûteux. C’est une illustration parfaite de l’adage : un petit investissement pour un test de sol, dont le coût se situe entre 500 à 2000 $ selon les données du marché québécois, peut vous sauver d’une dépense dix fois supérieure.

Une fois l’excavation terminée, le fond de la tranchée est nettoyé et nivelé. Il doit être compact et stable. Si le sol est jugé trop faible par l’ingénieur, il sera purgé et remplacé par une couche de pierre concassée compactée. C’est sur cette base saine que reposeront les semelles de fondation, premier élément de béton de votre maison.

La « plateforme » : le billard parfait sur lequel reposera toute votre construction

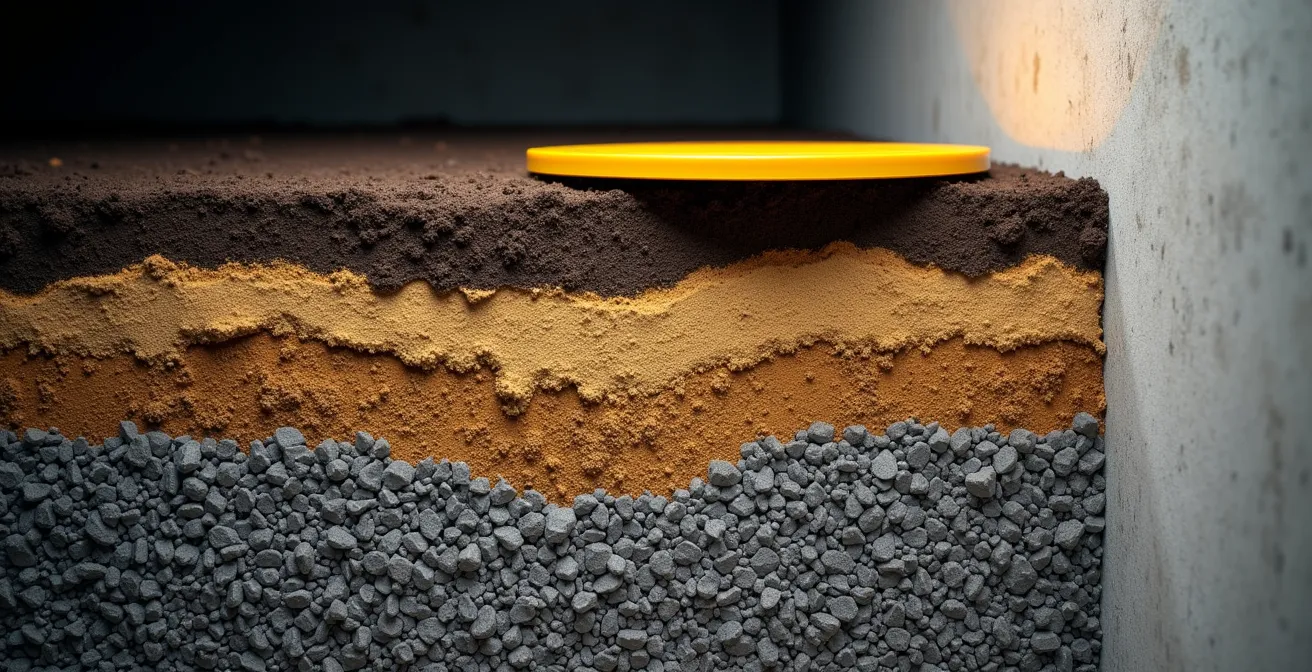

Une fois les murs de fondation coulés et imperméabilisés, l’attention se tourne vers l’intérieur du sous-sol. L’objectif est de créer ce que l’on appelle la « plateforme », la base sur laquelle sera coulée la dalle de béton. On ne peut pas simplement couler du béton sur de la terre. Cette plateforme est un système multicouche complexe, conçu pour isoler, drainer et protéger votre sous-sol. C’est un véritable mille-feuille technique, et chaque couche a un rôle vital. Le marché de la construction, stimulé par des perspectives comme une éventuelle baisse du taux directeur à 3,25% prévue fin 2024, voit de plus en plus de projets intégrer ces bonnes pratiques dès la conception.

La première étape, et c’est une erreur classique de l’oublier, est de passer TOUTE la plomberie souterraine. Les tuyaux d’égouts, les renvois de plancher, tout doit être en place avant de continuer. Ensuite, on étend une couche de pierre nette de 3/4 de pouce. Cette couche de gravier crée un vide sanitaire qui empêche l’humidité de remonter par capillarité et permet à l’eau de s’écouler vers le drain français. Cette pierre est compactée par couches pour obtenir une surface dure et parfaitement de niveau, un véritable « billard ».

Vient ensuite une étape souvent méconnue mais obligatoire selon le Code du bâtiment du Québec : l’installation de la colonne de dépressurisation passive. C’est un simple tuyau qui part de sous la dalle de pierre et remonte jusqu’au toit, conçu pour évacuer le radon, un gaz naturel radioactif présent dans certains sols québécois. Par-dessus, on pose un isolant rigide et un pare-vapeur en polyéthylène, dont les joints sont méticuleusement scellés. Ce n’est qu’après toutes ces étapes que la dalle de béton pourra être coulée sur une base saine, stable et sèche.

Votre plan de vérification pour la plateforme de fondation

- Vérifier que toute la plomberie souterraine (égouts, renvois) est installée AVANT la pose de la pierre.

- S’assurer que la pierre nette (3/4″) est étendue et compactée par couches pour atteindre une densité de 95% Proctor.

- Repérer l’installation de la colonne de dépressurisation passive pour le radon, une obligation du Code du Bâtiment.

- Contrôler la pose de l’isolant rigide sous la dalle et du pare-vapeur en polyéthylène avec des joints bien scellés.

- Demander une dernière vérification des niveaux au laser juste avant la coulée du béton pour garantir une dalle parfaitement plane.

Transformer votre chantier en piscine : comment éviter le piège des eaux de pluie pendant le terrassement

Un chantier de terrassement est, par définition, une zone vulnérable. Le sol, privé de sa couche protectrice de végétation, est à la merci des éléments. Une forte pluie peut transformer en quelques heures une excavation propre en une piscine boueuse. Le problème n’est pas seulement l’eau stagnante, mais surtout l’érosion et le transport des sédiments. La terre et l’argile mises à nu sont entraînées par le ruissellement et peuvent se déverser dans les égouts municipaux, les fossés ou, pire, les cours d’eau avoisinants, causant des dommages environnementaux importants.

Face à ce risque, les municipalités québécoises sont de plus en plus sévères. Elles imposent des mesures de gestion des eaux de chantier avant même de délivrer le permis de construire. Un bon entrepreneur anticipe toujours ce problème. La solution la plus courante est de creuser des fossés de drainage temporaires en amont du chantier pour dévier les eaux de ruissellement, et un bassin de sédimentation en aval. Ce bassin est une simple fosse où l’eau boueuse du chantier est dirigée. Les sédiments s’y déposent au fond, et seule l’eau claire est ensuite évacuée.

L’exemple de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est parlant. Face à la dégradation de ses cours d’eau, la municipalité a mis en place des « patrouilles vertes » et impose des mesures strictes, incluant des clôtures anti-érosion et des bassins temporaires. Les amendes pour non-conformité peuvent atteindre 5 000 $ pour un particulier. Cette gestion de l’eau n’est donc pas une option, c’est une obligation légale et une marque de respect pour l’environnement et le voisinage. Un chantier bien géré est un chantier qui reste le plus sec possible.

À retenir

- L’étude géotechnique n’est pas une dépense, mais une assurance contre des surcoûts et des désordres structurels majeurs.

- La terre et le roc excavés sont des ressources. Leur gestion intelligente sur site permet des économies substantielles et réduit l’impact environnemental.

- Le remblaiement est une étape critique : le choix du matériau, le compactage par couches et le respect des délais sont aussi importants que le béton des fondations.

Déblais, remblais : l’art de gérer les mouvements de terre pour économiser du temps et de l’argent

Le terrassement est un grand jeu de Tetris avec la terre. Le « déblai » est la terre que l’on enlève (l’excavation), et le « remblai » est celle que l’on rajoute (pour remonter les niveaux autour de la maison). L’objectif idéal de tout bon projet est d’atteindre l’équilibre déblai/remblai. Cela signifie que la quantité de terre excavée est suffisante pour tous les besoins de remblaiement du site, sans avoir à exporter de la terre (ce qui coûte cher en transport et en frais de décharge) ni à en importer (ce qui coûte cher à l’achat). Dans un secteur qui représente des dépenses de 31,9 milliards de dollars au Québec en 2023, l’optimisation de ces mouvements de matière est un enjeu économique majeur.

Atteindre cet équilibre est un art, surtout sur les terrains en pente ou les petits lots urbains où l’espace de stockage est limité. Une planification minutieuse est nécessaire pour calculer les volumes et orchestrer la « chorégraphie » des machines. Des entreprises spécialisées, comme Terra Vert sur la Rive-Sud de Montréal, ont même leurs propres sites de dépôt pour optimiser ces flux, réduisant les coûts de transport de 30 à 40% pour leurs clients.

Étude de cas : Gestion économique des terres sur terrains en pente

L’entreprise Terra Vert, spécialisée en excavation, démontre qu’une planification optimale du bilan de masse est clé. En intégrant la gestion des terres dès la conception, elle parvient à atteindre un équilibre (zéro import/export) dans 70% de ses projets résidentiels, même sur des terrains complexes. Pour un propriétaire, cela se traduit par des économies moyennes de 5 000 $ à 8 000 $ par projet, simplement en évitant les coûts de transport et d’élimination des terres excédentaires.

Pour le propriétaire, cette gestion se traduit directement sur la facture. Demandez à votre entrepreneur comment il a planifié le bilan de masse. S’il a prévu d’évacuer des centaines de mètres cubes de bonne terre pour ensuite en racheter, il y a peut-être une optimisation à trouver. La meilleure terre pour votre terrain est souvent celle qui s’y trouve déjà.

Remblayer trop vite ou avec la mauvaise terre : l’erreur qui peut fissurer vos murs de sous-sol

Le trou est fait, les fondations sont coulées, le drain est posé. L’envie est grande de tout remblayer rapidement pour avoir un chantier propre. C’est l’erreur la plus commune et la plus dangereuse. Un mur de fondation fraîchement coulé est encore fragile. Le remblayer immédiatement exerce une pression latérale énorme qui peut le faire fissurer, voire le faire céder. La règle d’or est simple : on ne remblaie JAMAIS les fondations avant que le plancher du rez-de-chaussée ne soit posé. Cette structure agit comme un contreventement, une énorme entretoise qui solidarise le haut des murs et leur donne la force de résister à la poussée de la terre.

L’autre erreur critique est le choix du matériau de remblai. Il est tentant de réutiliser la terre argileuse excavée sur place pour remblayer contre les murs. C’est une très mauvaise idée, surtout au Québec. Comme le souligne la Commission de la construction du Québec :

Le remblai dans le premier mètre autour de la maison doit être impérativement un matériau non gélif comme du sable ou du gravier. L’argile de la vallée du Saint-Laurent peut exercer une pression latérale de 15 kPa lors des cycles gel-dégel.

– Commission de la construction du Québec, Guide technique des fondations résidentielles 2024

L’argile gonfle avec l’eau et le gel, exerçant une pression colossale sur vos murs de sous-sol, année après année. C’est une cause majeure de fissures et d’infiltrations d’eau. Le remblai doit donc être fait avec un matériau granulaire drainant (sable, gravier certifié MG-20), et ce, par couches successives de 30 cm (12 pouces) maximum, chaque couche étant soigneusement compactée avec une plaque vibrante avant d’ajouter la suivante. Enfin, la surface finale doit avoir une pente positive d’au moins 2% s’éloignant de la maison pour que les eaux de pluie ne stagnent pas contre les fondations.

Le protocole de remblaiement est strict et doit être respecté à la lettre pour assurer la longévité de vos fondations :

- Attendre la pose du plancher du rez-de-chaussée pour le contreventement.

- Utiliser uniquement un matériau granulaire drainant (MG-20) contre les murs.

- Remblayer et compacter par couches de 30 cm maximum.

- Assurer une pente finale positive s’éloignant de la maison.

Le terrassement est la genèse de votre projet. Comprendre sa logique, c’est vous donner les moyens de dialoguer avec votre entrepreneur et de vous assurer que chaque étape est réalisée dans les règles de l’art. Ne soyez pas un simple spectateur; soyez un partenaire éclairé de votre construction. En posant les bonnes questions et en comprenant les enjeux, vous investissez directement dans la qualité et la pérennité de votre future maison.