La surveillance de chantier ne se résume plus à installer des caméras contre le vol ; c’est un écosystème de données qui transforme les exigences légales et les risques opérationnels en intelligence décisionnelle.

- Les capteurs de vibration ne préviennent pas seulement les fissures, ils constituent votre meilleure défense juridique face aux réclamations de voisinage en vertu du Code civil du Québec.

- Un système de contrôle d’accès numérique ne filtre pas seulement les entrées, il génère automatiquement les registres qui prouvent votre diligence raisonnable lors d’une inspection de la CNESST.

Recommandation : Passez d’une sécurité réactive à une gestion de projet proactive et documentée, où chaque donnée captée devient un levier de contrôle et d’efficacité.

Pour un directeur de projet supervisant plusieurs chantiers au Québec, l’équation est complexe. Comment garantir la sécurité des actifs, la qualité de l’exécution et la conformité réglementaire sans avoir le don d’ubiquité ? Le défi n’est pas seulement d’avoir des yeux sur le terrain, mais d’interpréter ce qu’ils voient en temps réel pour prendre des décisions stratégiques. La gestion à distance ne peut se satisfaire d’une simple vision parcellaire ; elle exige une maîtrise totale, de la première pelletée de terre à la livraison finale.

Face à ce besoin de contrôle, les réponses traditionnelles – clôtures, éclairage et rondes de sécurité – montrent rapidement leurs limites. Même l’installation de caméras, souvent perçue comme la panacée, ne traite qu’une partie du problème : la surveillance passive. Ces méthodes réagissent à un événement, comme un vol ou un accident, mais peinent à l’anticiper. Elles génèrent des alertes, mais rarement l’intelligence nécessaire pour optimiser les opérations ou se prémunir contre des risques plus insidieux, comme un litige avec un voisin ou un affaissement de terrain.

Mais si la véritable clé n’était pas de multiplier les points de surveillance, mais de les unifier en un système nerveux numérique ? L’approche stratégique moderne ne consiste plus à accumuler des outils, mais à construire un écosystème intelligent où chaque capteur, chaque image, chaque donnée de vibration est consolidé pour créer un jumeau numérique opérationnel de votre chantier. Cette vision intégrée transforme la surveillance d’un centre de coûts en un puissant levier d’efficacité et de gestion des risques. Cet article détaille comment déployer cet arsenal technologique pour non seulement sécuriser vos chantiers, mais aussi anticiper les dangers, optimiser vos processus et renforcer votre position face aux exigences réglementaires québécoises.

Cet article est structuré pour vous guider, étape par étape, dans la mise en place d’une stratégie de contrôle total. Nous explorerons l’arsenal technologique disponible, ses applications concrètes pour la sécurité et le suivi, ainsi que les méthodes pour anticiper les risques géotechniques et réglementaires spécifiques au contexte québécois.

Sommaire : Du contrôle à distance à la maîtrise totale de vos chantiers québécois

- Caméras thermiques, drones topographes, capteurs de vibration : l’arsenal technologique pour surveiller votre chantier

- Le drone, le meilleur ami du terrassier : comment il révolutionne le calcul des volumes et le suivi de chantier

- Le vol sur les chantiers n’est pas une fatalité : les stratégies qui découragent vraiment les voleurs

- Votre excavation met-elle en danger le bâtiment voisin ? Les capteurs qui vous alertent avant le drame

- Qui a le droit d’être sur votre chantier ? L’art de filtrer les entrées pour une sécurité maximale

- La fissure qui n’était pas là hier : les 5 signes avant-coureurs d’un glissement de terrain imminent

- Visite surprise de la CNESST : comment s’y préparer et ce qu’il faut faire (et ne pas faire)

- Le terrain vous parle : apprenez à écouter ses signaux pour éviter les glissements

Caméras thermiques, drones topographes, capteurs de vibration : l’arsenal technologique pour surveiller votre chantier

La surveillance d’un chantier ne se limite plus à une simple caméra dans un coin. Il s’agit de déployer un véritable réseau de capteurs intelligents qui transforment le site en un environnement lisible à distance. Le vol d’équipements et de matériaux représente un coût direct et indirect considérable, avec des pertes estimées à plus de 46 millions de dollars par an au Canada. Face à cet enjeu, l’approche stratégique consiste à passer d’une surveillance passive à une détection active et intelligente. L’arsenal moderne intègre plusieurs technologies complémentaires qui forment un système de défense en profondeur.

Les caméras thermiques, par exemple, sont redoutables pour la surveillance nocturne. Contrairement aux caméras traditionnelles qui nécessitent de la lumière, elles détectent les signatures de chaleur, rendant toute intrusion humaine ou de véhicule immédiatement visible, quelles que soient les conditions d’éclairage. Couplées à des logiciels d’analyse d’images, elles peuvent faire la distinction entre un animal et une personne, réduisant ainsi les fausses alertes. De leur côté, les capteurs de vibration installés sur les clôtures ou les équipements de valeur peuvent déclencher une alarme avant même que l’effraction ne soit complète, offrant un temps de réaction précieux.

Enfin, les drones équipés de caméras haute définition ou de lidars (détection et estimation de la distance par la lumière) ne servent pas uniquement à la sécurité. Comme le souligne Drone Experts, « l’utilisation de drones pour la surveillance des chantiers permet également de prévenir contre les éventuels délits, comme le vol d’équipement. » Ils effectuent des rondes automatisées, documentent l’état du site à la fin de chaque journée et fournissent des données topographiques pour le suivi de projet. L’enjeu n’est pas de choisir une technologie, mais de les orchestrer via une plateforme centralisée qui transforme ces multiples flux de données en intelligence décisionnelle.

Le drone, le meilleur ami du terrassier : comment il révolutionne le calcul des volumes et le suivi de chantier

Réduire le drone à un simple outil de surveillance aérienne serait une erreur stratégique. Pour le directeur de projet, sa véritable valeur réside dans sa capacité à générer des données précises qui optimisent la gestion du chantier bien au-delà de la sécurité. Grâce à la photogrammétrie, un drone peut cartographier un site en quelques heures, là où des semaines étaient autrefois nécessaires pour des arpenteurs. Les modèles 3D générés permettent un calcul des volumes de déblais et de remblais d’une précision inégalée, essentiel pour le contrôle des coûts et la planification logistique des travaux de terrassement.

Cette capacité à créer un jumeau numérique opérationnel du chantier change la donne pour le suivi de l’avancement. Au lieu de se fier à des rapports subjectifs, le gestionnaire dispose d’une vue objective et mesurable. Caddenz le résume bien : « Les drones offrent une vue d’ensemble inégalée, permettant un contrôle exhaustif de l’espace aérien au-dessus du chantier, avec rapidité d’intervention et précision accrue grâce aux caméras haute définition. » Cette vision globale et régulière permet de comparer l’avancement réel par rapport au planning, d’identifier les goulots d’étranglement et de réallouer les ressources de manière proactive.

Les grands projets québécois ont déjà adopté cette technologie. Sur le chantier du REM, qui s’étend sur plus de 60 km, les drones sont utilisés pour le suivi de progression, y compris dans des zones complexes comme les tunnels. De même, sur le projet de l’échangeur Turcot, des caméras et potentiellement des drones ont permis de créer une maquette 3D accessible en ligne, offrant aux parties prenantes une vision en temps réel de l’avancement. Ces exemples démontrent que le drone n’est plus un gadget, mais un instrument de mesure et de communication indispensable à la gestion de projets d’envergure, transformant des données visuelles en décisions éclairées.

Le vol sur les chantiers n’est pas une fatalité : les stratégies qui découragent vraiment les voleurs

Le vol sur un chantier ne se chiffre pas seulement en valeur matérielle, mais aussi en retards de projet et en augmentation des primes d’assurance. Comme le confirme le Conseil canadien de l’industrie du bâtiment, « moins de 25 % des équipements volés sont retrouvés ». Face à ce constat, une stratégie de dissuasion active est bien plus rentable qu’une approche réactive. Il ne s’agit pas d’espérer retrouver le matériel, mais de rendre le vol si compliqué et risqué que les voleurs potentiels préfèrent cibler un chantier moins sécurisé. Le coût moyen du vol est lourd : un sondage récent auprès de 100 entreprises canadiennes révèle des pertes moyennes de 25 900 $ par véhicule et 1 600 $ pour des outils.

La première ligne de défense est de rendre les biens moins attractifs et plus faciles à identifier. Des actions simples comme buriner ou peindre le code d’identification de l’entreprise sur tous les outils et équipements sont étonnamment efficaces. Cela complique la revente et facilite la récupération par les forces de l’ordre. La technologie vient ensuite renforcer cette dissuasion. L’installation de traceurs GPS cachés dans les équipements lourds et de puces RFID sur les outils coûteux transforme chaque bien de valeur en un actif traçable en temps réel, permettant une stratégie de récupération active en cas de vol avéré.

L’environnement du chantier joue également un rôle crucial. Un éclairage stratégique, activé par des détecteurs de mouvement et couplé à des caméras mobiles enregistrant sur le nuage, crée un puissant effet dissuasif. Enfin, la stratégie la plus aboutie est celle qui intègre ces mesures dans une démarche de diligence raisonnable documentée. En présentant à vos assureurs québécois (comme Intact, Aviva ou Desjardins) un plan de sécurité complet et prouvé par des registres technologiques, il devient possible de négocier des réductions de primes, transformant ainsi un investissement en sécurité en un gain financier direct. La protection n’est plus une dépense, mais une optimisation de la rentabilité.

Votre excavation met-elle en danger le bâtiment voisin ? Les capteurs qui vous alertent avant le drame

En milieu urbain dense, chaque coup de pelle lors d’une excavation est une source de risque pour les structures avoisinantes. Le principal enjeu n’est pas seulement technique, il est avant tout juridique. Au Québec, la loi est particulièrement stricte : l’article 976 du Code civil du Québec établit un régime de responsabilité sans faute. Cela signifie que si votre chantier cause un « inconvénient anormal » à un voisin (fissures, affaissement), votre entreprise est tenue pour responsable, même si vous n’avez commis aucune faute et avez respecté toutes les règles de l’art. La seule défense possible est de prouver, avec des données objectives, que votre chantier n’est pas la cause du dommage.

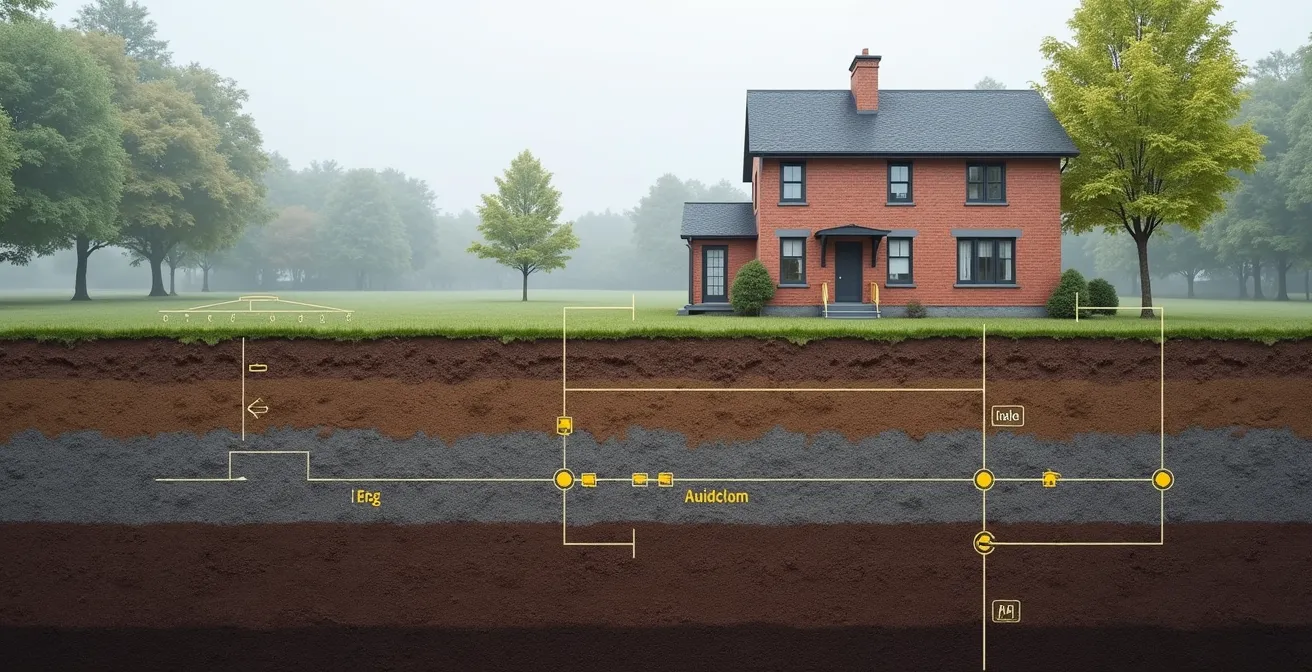

C’est ici que la surveillance technologique devient une assurance indispensable. Le déploiement d’un réseau de capteurs spécialisés – inclinomètres pour mesurer l’inclinaison du sol, piézomètres pour la pression de l’eau, et extensomètres pour les fissures – autour de la zone d’excavation et sur les bâtiments adjacents constitue votre dossier de diligence raisonnable. Ces instruments enregistrent en continu l’état des lieux avant, pendant et après les travaux. Pour bien comprendre leur rôle, l’illustration suivante décompose leur positionnement stratégique.

Comme le montre ce schéma, ces capteurs créent un périmètre de surveillance qui détecte les moindres mouvements. Ces données objectives, collectées en temps réel, ont un double avantage. Premièrement, elles vous alertent immédiatement si les vibrations ou les déplacements du sol approchent des seuils critiques, vous permettant d’arrêter les travaux avant qu’un dommage ne survienne. Deuxièmement, en cas de réclamation d’un voisin, ce journal de données incontestable devient votre meilleure défense, permettant de distinguer les dommages préexistants de ceux potentiellement causés par vos opérations. Comme le souligne une analyse de la jurisprudence québécoise, la responsabilité est fondée sur la mesure objective des inconvénients.

Qui a le droit d’être sur votre chantier ? L’art de filtrer les entrées pour une sécurité maximale

Un chantier de construction est un écosystème complexe où se croisent des dizaines de corps de métier, de fournisseurs et de visiteurs. Assurer que seules les personnes autorisées et qualifiées y accèdent est un pilier de la sécurité et de la conformité. Au Québec, cette gestion est encadrée par des règles strictes. La Commission de la construction du Québec (CCQ) exige que tout travailleur sur un chantier assujetti à la Loi R-20 détienne un certificat de compétence valide. Comme l’indiquent les régulations actuelles de la CCQ, il existe principalement trois types de certificats (apprenti, compagnon, occupation) qui valident le droit d’exercer un métier.

La vérification manuelle de ces cartes est non seulement chronophage mais aussi sujette à l’erreur et à la fraude. L’approche stratégique consiste à numériser et automatiser ce processus. Un système de contrôle d’accès numérique, basé sur le scan de codes QR présents sur les cartes de la CCQ ou envoyés aux visiteurs, permet une vérification instantanée et infaillible. À chaque entrée, le système peut interroger en temps réel la base de données de la CCQ pour confirmer la validité du certificat et la correspondance de la spécialité. Comme l’explique la CCQ, « une carte de compétence permet d’œuvrer sur un chantier dans le cadre de la spécialité qui est reconnue ». Le système garantit que cette règle est respectée en permanence.

Au-delà de la conformité, ce système crée un registre d’accès numérique et horodaté. Chaque entrée et sortie est enregistrée, créant un journal incontestable de qui était où, et quand. Cette information est cruciale pour plusieurs raisons : en cas de vol, elle permet de croiser la liste des présents avec l’heure de l’incident. En cas d’accident du travail, elle fournit une preuve documentaire essentielle pour l’enquête de la CNESST. Pour les livreurs et visiteurs, la génération de codes QR à usage unique, valides pour une période limitée, renforce la sécurité en éliminant les accès permanents non nécessaires. Le filtrage des entrées n’est plus une simple tâche de gardiennage, mais un processus intelligent qui renforce la sécurité, assure la conformité et génère des données vitales pour la gestion des risques.

La fissure qui n’était pas là hier : les 5 signes avant-coureurs d’un glissement de terrain imminent

Pour un œil non averti, un talus ou une pente est un élément stable du paysage. Pour un gestionnaire de chantier au Québec, c’est une source de risque potentiel qui doit être constamment surveillée. Les sols argileux de la vallée du Saint-Laurent, hérités de l’ancienne Mer de Champlain, sont connus pour leur sensibilité. Une fois leur teneur en sel lessivée par les eaux douces, ces argiles peuvent se liquéfier soudainement sous l’effet d’une augmentation de la pression de l’eau ou de vibrations, provoquant des glissements de terrain dévastateurs. La clé de la prévention réside dans la capacité à reconnaître les signes précurseurs, souvent subtils, que le terrain envoie avant la rupture.

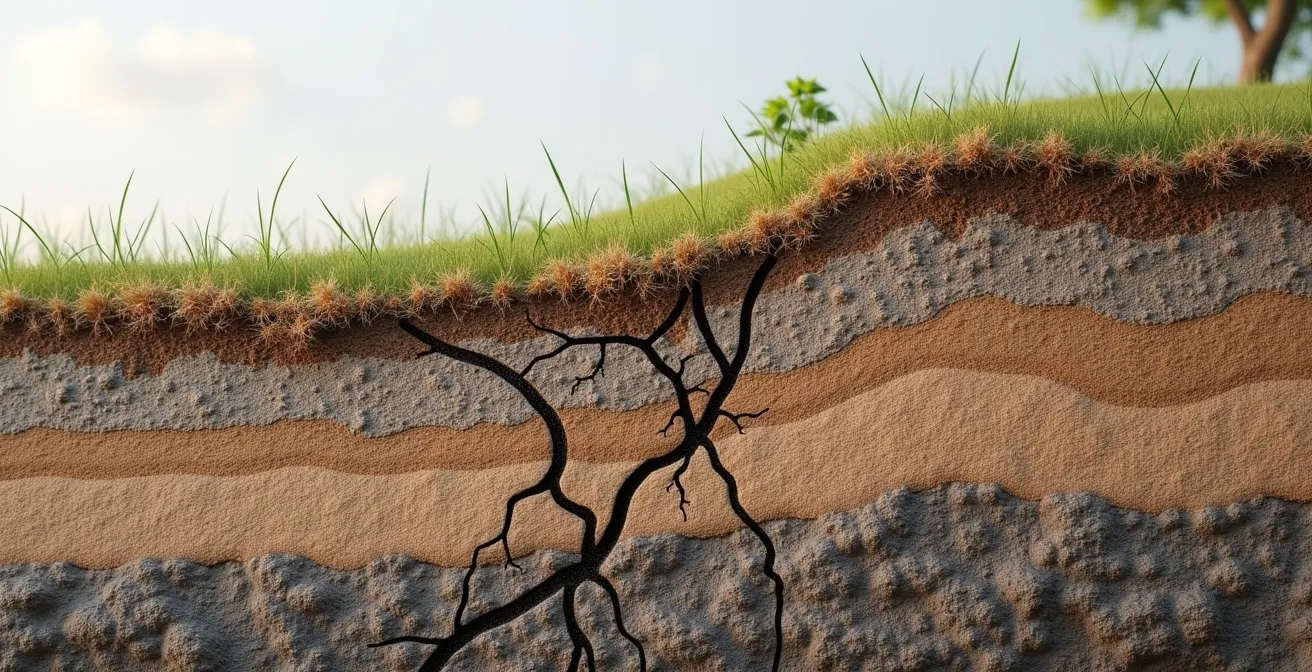

Le ministère des Transports du Québec, fort de son expérience en la matière, a identifié plusieurs indicateurs critiques. Le signe le plus alarmant est l’apparition d’une fissure nette en forme d’arc de cercle avec un déplacement vertical visible sur le haut du talus. C’est le signal que le mouvement a déjà commencé. D’autres signes doivent alerter : une simple fissure en arc de cercle sans déplacement, un affaissement anormal du terrain, ou encore une glissière de sécurité qui commence à s’incliner. L’illustration suivante met en évidence ces déformations typiques.

Ces signes visuels sont souvent le résultat de changements invisibles dans le sol. Ils peuvent être complétés par une surveillance instrumentale, notamment avec des piézomètres qui mesurent l’augmentation de la pression de l’eau dans le sol, souvent le principal déclencheur. Une inspection visuelle régulière et rigoureuse des abords du chantier, en particulier après de fortes pluies ou durant la fonte des neiges au printemps, est une procédure non négociable. Documenter ces observations avec des photographies datées permet de suivre l’évolution et de prendre des mesures correctives (comme l’amélioration du drainage) avant que la situation ne devienne critique. Ignorer une petite fissure aujourd’hui pourrait mener à une catastrophe demain.

Visite surprise de la CNESST : comment s’y préparer et ce qu’il faut faire (et ne pas faire)

La visite d’un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est souvent source de stress sur un chantier. Pourtant, elle ne devrait pas être perçue comme une menace, mais comme une procédure standard. En effet, selon les données de la CNESST, environ 75 % de ses interventions sont des inspections de routine non liées à un accident ou une plainte. Le but de l’inspecteur est de vérifier la conformité du lieu de travail avec la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). La clé n’est pas de réagir à sa présence, mais d’être préparé en permanence.

Le pouvoir de l’inspecteur est considérable. Comme le stipule la loi, il « peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu de travail, l’inspecter et avoir accès aux livres, registres et dossiers. » Il peut exiger des plans, prélever des échantillons et prendre des photographies. Face à une telle demande, l’improvisation n’a pas sa place. La meilleure stratégie est de transformer votre système de surveillance et de gestion numérique en votre principal outil de conformité. Un système de documentation centralisé où sont stockés les rapports d’inspection quotidiens, les attestations de formation des travailleurs, les registres d’accidents et les procédures de cadenassage signées est votre meilleure police d’assurance.

Lors de la visite, une attitude professionnelle et collaborative est essentielle. Accompagnez l’inspecteur, répondez à ses questions de manière factuelle, sans spéculer, et fournissez-lui rapidement les documents demandés grâce à votre système numérique. Cette efficacité démontre une maîtrise de vos opérations et une diligence raisonnable. Si des correctifs sont demandés, mettez-les en place sans délai et documentez leur réalisation. La technologie n’est pas seulement là pour voir, mais pour prouver. Un chantier bien géré et bien documenté est un chantier qui passe une inspection sans encombre.

Votre plan d’action pour une visite de la CNESST

- Désignation : Nommez un responsable CNESST unique sur le chantier, parfaitement formé aux exigences de la loi (LMRSST) et sachant où trouver chaque document.

- Centralisation : Regroupez toutes les documentations (rapports, formations, incidents) dans un système numérique unique pour un accès immédiat.

- Automatisation : Utilisez les données de vos technologies (caméras, capteurs) pour générer des rapports de sécurité quotidiens et prouver votre diligence continue.

- Gestion de la visite : Accompagnez l’inspecteur avec professionnalisme, répondez précisément et prenez note de toutes ses observations.

- Suivi post-visite : Respectez le délai de 10 jours pour la réponse officielle, contestez si nécessaire, et implémentez et documentez immédiatement les mesures correctives.

À retenir

- La surveillance de chantier la plus efficace n’est pas une collection d’outils, mais un système intégré qui transforme les données brutes en intelligence décisionnelle.

- La technologie de surveillance est votre meilleure alliée pour prouver votre diligence raisonnable et votre conformité face aux exigences légales québécoises (Code civil, CNESST, CCQ).

- Anticiper les risques, qu’ils soient liés au vol, aux litiges de voisinage ou à l’instabilité géotechnique, repose sur la capacité à détecter et interpréter les signaux faibles que le chantier émet en permanence.

Le terrain vous parle : apprenez à écouter ses signaux pour éviter les glissements

Le sol sous vos pieds n’est pas inerte ; il communique en permanence. Sur un chantier québécois, particulièrement dans les régions aux argiles sensibles, ignorer ses signaux peut avoir des conséquences tragiques. Le glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney en 1971, qui a coûté la vie à 31 personnes, reste une cicatrice dans la mémoire collective. Des événements plus récents rappellent que ce risque est toujours d’actualité. La clé pour un gestionnaire de projet est de comprendre le langage du terrain, un langage fait de pression d’eau, de vibrations et de micro-mouvements.

Le principal coupable est presque toujours l’eau. Comme l’explique Ali Saeidi, professeur en géotechnique, « La neige accumulée durant l’hiver, jumelée à un printemps très pluvieux, fait en sorte qu’une bonne quantité d’eau va pénétrer dans le sol et faire augmenter la nappe phréatique. » Cette augmentation de la pression interstitielle réduit la cohésion des particules d’argile, agissant comme un lubrifiant qui prépare le terrain à la rupture. Un système de surveillance géotechnique efficace doit donc impérativement inclure des piézomètres pour mesurer en temps réel cette pression de l’eau, surtout au printemps.

Les activités mêmes du chantier, comme le passage de machinerie lourde ou le battage de pieux, introduisent un autre facteur de risque : les vibrations. Ces ondes transportent une énergie considérable à travers le sol, pouvant déstabiliser des structures fragiles. Des moniteurs de vibrations permettent de quantifier cet impact et d’arrêter les activités si les seuils de sécurité sont approchés. En corrélant les données des piézomètres, des capteurs de vibrations et des inclinomètres avec les observations visuelles (fissures, affaissements), vous passez d’une gestion réactive à une gestion prédictive des risques géotechniques. Vous n’attendez plus la catastrophe, vous la prévenez en écoutant ce que le terrain vous dit.

Évaluer, déployer et intégrer ces technologies pour créer un véritable système nerveux numérique est l’étape suivante pour tout gestionnaire de projet visant une maîtrise totale de ses opérations. Commencez dès aujourd’hui à auditer vos processus de surveillance actuels pour identifier les opportunités de passer d’une sécurité passive à une gestion de risque proactive et intelligente.